《教育・社会 》

垂水市の戦後80年文化財保護事業 高大連携ワークショップ

鹿児島大学との連携による戦争遺跡調査など

垂水市の戦後80年文化財保護事業「鹿児島大学との連携による戦争遺跡調査及び高大連携ワークショップ」は、令和7年9月17日(水)に行われ、浜平地区戦争遺跡調査ほか、18日には、魚雷航跡監視台場跡の調査として、垂水高校生らが3D計測、水中写真、測景などを行った。

垂水市教育委員会では、戦後80年を迎えた令和7年度の文化財事業として、国立大学法人鹿児島大学及び鹿児島県立垂水高等学校と連携し、市内戦争遺跡の悉皆調査を行っているとなったもの。

今回、高校生と大学生による浜平地区戦争遣跡の合同調査と、調査参加者らによるワークショップを開催し、道の駅たるみずはまびら前の海中にある戦争遺跡、魚宙航跡監視台場跡の三次元計測などを行った。

高校・大学・市の三者連携事業は、令和8年2月頃まで継続して行われる予定で、2月8日(日)には、垂水市内にて成果報告会を予定している。

17日は、道の駅はまびら2階で、垂水史談会の瀬角龍平会長らによる垂水の戦跡ワークショップがあり、浜平地区内戦争遺跡踏査フィールドワークとなった。

道の駅たるみずはまびら前の海中にある魚雷航跡監視台場跡を、垂水市教育委員会社会教育課文化スポーツ係の髙嶺光佑主事県文化財主事が説明。

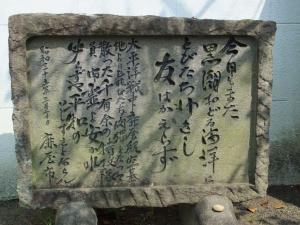

旧垂水海軍航空隊基地之碑では、瀬角会長らが説明。

赤迫川地下壕群では、鹿児島大学学術研究院法文教育学域法文学系法文学部人文学科の石田智子准教授と鹿児島大学学生の指導により、垂水高校生がタブレットやスマホを使い、防空壕跡の3D計測を行った。

続いて、戦争に関する歴史について意見交換として、高校生と大学生が混じり3つの班に分かれ、見学した垂水市における戦争遺跡の活用について大学生主導で意見交換。

意見のまとめと次の要旨、発表があり、最後に関係者含めてアンケートを記入した。

A班

戦争についてどう思うのか=戦争は多くの犠牲を生む。被害を受ける人たちは女性や子ども。

未来に向けて、戦争の被害の大きさや戦場に行った人たちの思いがみんなの記憶に残るようにするため、また戦争が起こらないようにするため、戦争に関する資料、体験に関すること、戦争遺跡を残していく。

垂水市でできることは、戦争遺跡や資料の活用、垂水中央高のように史跡めぐりをしたり、新聞づくりをする。

若い世代に継承、映画やゲームを利用して垂水の歴史を伝える。

B班

戦争についてどう思うのか=大切なものを壊し、はじまると歯止めがきかず、なくならない。

惨劇を繰り返させないため、未来の人に伝えるため、映画、劇、写真などのデータを残す。良いことも悪いことも本当のことを話す。偏った意見ではなく両方の立場から考える。

垂水市でできることは、戦争遺跡や資料の活用について考える。AR、VRの活用、3Dデータ、目録のオンライン化や公開、看板の設置などでモノを活かし、遺跡を知り朗読や演劇でヒトを活かす。

C班

戦争についてどう思うのか=日常が奪われる。人が人の手で人を殺すのはよくない。人がたくさん死ぬので繰り返しちゃだめ。

モノ、文献、記憶、以降のすべてを残すには、資料館を建てるべき。

垂水市でできることは、資料館を中心に屋外でのアクティビティを実施。市内観光や周遊を充実させる。

また、18日には、魚雷航跡監視台場跡の調査が行われた

そこで、鹿児島大学と垂水市の令和7年度包括連携事業として、垂水市内に所在する戦争関連遺跡の悉皆調査を実施。

さらに、鹿児島大学法文学部附属「鹿児島の近現代」教育研究センターの令和7年度地域マネジメント教育研究プロジェクト「垂水の戦争の記録と活用:地域社会との価値共創」(担当:石田智子・中嶋晋平・吉田明弘・高嶺光佑)も合わせて行っている。

連携事業を実施することで、戦争にかかわる記憶を記録にして教育普及に活用すること

地域の文化遺産としての戦争遺跡の認知度を高めて文化財保護の意識を地域の中に喚起すること

大学・高校・自治体が協働して活動を実践することで地域人材および専門人材を育成することを目指している。

同プロジェクトの一環としての開催であり、身近なところに残る戦争遺跡を調査したり、高大生で意見交換したりすることで、垂水市の戦争の記憶や記録を未来につなぐにはどうすればよいのか一緒に考えてみるいい機会となった。

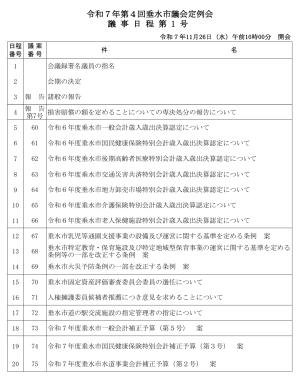

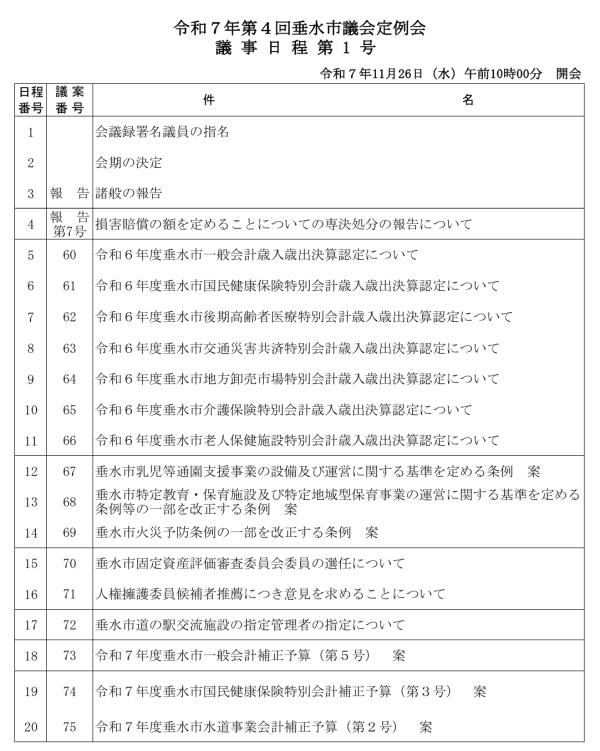

垂水市戦争関連遺跡の悉皆調査の主な内容は次の通り。

現地調査

市内の戦争遺跡屋遺物に対して、計測。撮影・分析を行い、学術的な基礎資料の蓄積を行う。

地域還元

シンポジウムやパンフレット作成を行い、地域の方々へ調査成果を公開する。

魅力発見

新たな地域資源として戦争をとらえなおし、基礎資料を蓄積することで、将来的な地域の発展に寄与。

基礎データ構築

調べた戦争遺跡のマッピングや3Dデータの作成など、今後の調査研究に資するデータを構築していく。

教育普及

大学における調査研究のフィールドとして、垂水市を活用します。高校の探究学習として、歴史や戦争、文化財というテーマを活用する。

聞き取り調査

当時を知る地域の方々からお話を伺い、リアルな歴史を紐解

き、証言を未来へ記録する。

参加メンバーは次の通り(敬称略)。

垂水高等学校

川畑來音、北迫美優、坂口大悟、西川隆聖、原田隼、八木翔大、山下虎太郎(1年)、

皆川佳代、三輪浩、山之内勉(教諭)

鹿児島大学法文学部

人文学科多元地域文化コース

優成平井(2年)、上川路亮太、河野優妃(3年)、出羽空、山元創平(4年)

大学院人文社会科学研究科

岸野宣理(修士1年)

教員

石田智子、中嶋晋平

垂水市教育委員会

高嶺光佑

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)