《コラム・随想 》

もっと地元の偉人を大切に…そこらが原点なのか

戦後80年の年に、東京に住む同級生を、地元に住む同級生数人で、鹿屋市の戦跡を案内したことは、この前紹介した。

鹿屋周辺で生まれ、高校を卒業と同時に、ほぼ関東や関西でそれぞれ生活、高校生時代はというと、部活でどこかに行く以外は、ほぼ学校と家の往復。

今のように車でどこそこに行けるわけでなく、自衛隊のマチだが、当時は旧基地史料館と特攻慰霊塔があるくらいの認識しかなく、戦跡巡り等は、ほぼしたことがなかった。

私の場合、高校を卒業し鹿屋を離れ、10年近く戻ってきてこの仕事をしているので、戦跡は何度も訪れているが、高校を卒業して盆と正月しか帰ってこないという私たち世代の同級生は、戦跡もだが、大隅半島の豊かな自然に触れたり、古墳や山城跡など名所旧跡などをゆっくり巡ったりすることもなかった。

特に東京で飲食店を自営しやっていればなおさら。とてもいい機会となった。

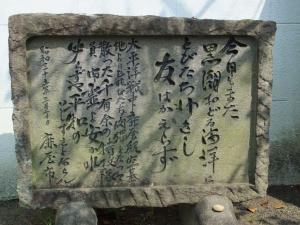

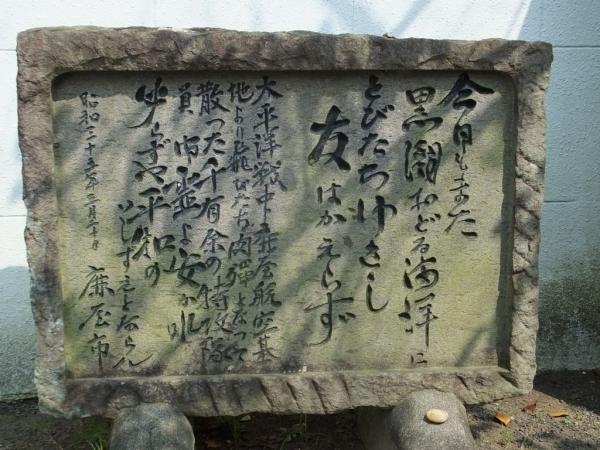

写真=永田市長直筆による慰霊碑

そんなことを思いつつ、鹿屋に住んでいながらも、この仕事をさせてもらっているからこそ、地域の自然や歴史にふれたりもできるが、仕事に追われていると、それもなかなか。

ただ、仕事も定年退職となり、時間のある同級生が多くなってきて、この町の歴史などに興味が湧いたりもするのだろう。

そんな中で思うことがある。

戦中、戦後の鹿屋市を考えるときに、今を生きる人たちにもっと知ってもらいたい鹿屋市名誉市民第一号の永田良吉氏。

鹿屋市の歴史を振り返るとするならば、この人を外しては語れないはず、そうした強い思いがある。

戦争に「もし」はないが、永田氏の主張

永田良吉伝、評伝永田良吉などが出版されており、永野田町出身で、近くの西俣小で学校を挙げて勉強をしたり、ロータリークラブで冊子を作ったりしており、広がりつつあるが、もっと市全体で、県全体とまでは言わないまでも大隅半島ではもっとその歴史にふれる機会があってもいいと思っている。

特攻基地があったこともあり、特攻の歴史や史跡については、映画やドキュメンタリーなどで紹介されている。

ただ、基地のルーツを作ったのは、ヒコーキ代議士とも言われた永田氏でもあるが、そこにスポットライトが当てられていない。せめて地元の人たちだけでも、その歴史の根っこにあるものを持っていて欲しいと思う。

鹿屋海軍航空隊の開隊に大きな力を注いだのはもちろん、「これからの戦争は飛行機が中心、今のうちに航空力を整備して制空権を獲得しておくべき」と国会で強く主張。

当時、大日本帝国海軍が特に力を入れていたのが大和や武蔵などの大型戦艦であり、全く相手にされなかったという。

戦争に「もし」はないが、永田氏の言う通り時代を見据え「航空力を整備して制空権を獲得」しておけば、日本の戦争の在り方がガラリと変わったともいわれ、制空権を獲得していれば「特攻」という戦術までは至らなかったのでは…。

自分の創ったともいえる航空隊から、南に空へ向かって特攻兵が飛んでいく様をどんな思いで見送っていたのであろう。

今坂町の特攻慰霊塔前には、永田市長直筆での碑が建立されているが、その思いは想像するに余りあるものを感じる。

戦中戦後の日本、鹿屋の歴史観をもっと深める

その思いが、終戦後の進駐軍高須上陸から鹿屋基地占領までのシリング大佐等との壮絶なドラマが、今のイベント広場にあった旧鹿屋市役所で繰り広げられている。

その後の鹿屋市の歴史をも大きな意味を持つ重大なやり取りもあり、今の鹿屋市はこの歴史の上で成り立っている。

そうしたことを知っていると、戦中戦後の日本、鹿屋の歴史観というものをもっと深めてくれると思う。

そして、地域の歴史のことを考えると、最近とてもショックだったのが、根占の八島太郎氏の生涯、ストーリーを今更ながら知ったことで、これまで無知だった自分が、とても残念だった…。

これらは、9月28日「やしまたろうの日」イベントがあり、ここで詳しく説明され、本webでも紹介した。

今、住んでいるこの地に誇りを…というが、もっと地元の偉人を大切に…、そこらが原点なのか。(米永20251020)

.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)