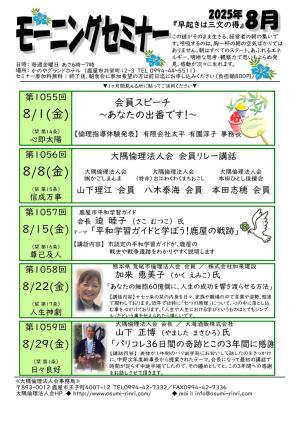

《雑草(コラム) 》

政治の混迷、それは私たちの生活にも直結

大隅半島4市5町をぐるぐる回っていて思うのは、国全体、地方での課題は、ほぼ固まっていて、それをどんな形で実現していくのか、そしてその課題に一定の道筋をつけた上で、独自の政策をいかに進めていくか…ということなのかな、そう感じておられる方も多いと思う。

写真=DOGE事務所が置かれているアイゼンハワー行政府ビル

ただ、この大きく変わる時代に政治が追い付いていないので、混乱が生じている。

行政は法にのっとった行政事務を粛々と進めていくことが仕事だが、時代が変わり、法や条例が世の中に合わなくなったときに民の代表たる議会がそこを指摘して、よりよい社会を創っていくということが、この大きく変わる時代だからこそ求められているのに、全てではないが、地方議会の多くが行政に追従しているのか。

例えば、戦後からずっと続けられているシステムや制度、あるいは失われた30年と言われたその前後から継続して行われているものの中には、時代にそぐわないものがたくさん露呈してきている。

安定した政権が続いてきた時代からどうする?

国も参院選を終え、その結果で政局が揺れているが、日本だけでなく世界の趨勢をみたときに、以前の会派の論理や政党間の政局として議論され、その古いシステム、組織の中での議論に明け暮れているようでは、国民から見放されてしまうし、このおよそ50%という投票率で残りの棄権をした約半分の人たちが、新たな意識を持ち始めているこの社会では、今後取り残されてしまうのか。

今、世界で、特に米国で何が起ころうとしているのか、この情報革命の真っただ中で、既成政党も新しい政党も日本という国で一つになってそこに対峙していかないと、国内だけでなく国際的にも立ち遅れていくのか。

今、衆参で少数与党という結果となった。

これまで安定した政権が続いてきた時代から、政権交代という政局のこともだが、それ以前、今のこの瞬間では、課題となっている国の施策を、より国民の多くが求めている形に近づけていくこと。

社会保障経費と国債費の現状は…

今、政府支出の34%が社会保障経費となっていて、これは失われた30年とされるその前後では17%前後とされていて、一世代で倍増している。

2027年度の国債費は2024年度予算案比で7.2兆円増加し、歳出総額に占める割合が約24%から約28%に上昇すると試算されていて、両方で支出の6割を超える。

30年前に生まれた人たちは、その数字が詳しく分からなくても、自分たちに負担がより大きくかぶさっていく何かおかしい社会になっているということを肌で感じていると思う。

不安と不満が蓄積されているのか。

政局内の対立より、しないとならないことがあると思う。

少し話が飛ぶ、イーロン・マスク氏はその職を離れ新たな政党を立ち上げたが、率いてきたDOGE(政府効率化省)は、米連邦行政機関で20万人程度の職員を解雇、30万人にも及ぶとされている。

無駄を省く、効率化を目指すという。AIを使えば、その多くを補えるとも伝えられている。

それがいいか悪いかの議論は別にして、米国の他国に対する関税も含め、新たな時代の真っただ中にいて、新しい酒は新しい革袋に盛る時代となっているのだろうが、日本では未だ古い革袋に新しい酒を盛ろうとしているのか。新しい酒を造ろうとしていないのかもしれない。

政治の貧困、それは私たちの生活にも直結してくる。

地方においてもより少子高齢の波が押し寄せ、議会を傍聴していても、手をこまねいているという現状なのか。

米国からの波は、遅かれ早かれ、小さいか大きいかは分からないが訪れるのだろう。そのターゲットはどこなのか、その流れで感じるところもあるが、そこは私たち国民や地方自治の側の意識の持ち方でも変わってくると思う。

無駄を省く、効率化を目指すという矛先がどこへ向かっていくのかは、肌で感じているのか?。

少し大上段に構えての物言いになったかもしれないが、今後、少子高齢、社会保障費の増大がさらに続くと言われる中、昭和100年、戦後80年を迎える中で、若い世代が何を感じているのだろうかと、少し考えてみたこと。

日本という国もどこかで、大きく舵を切るのか、切らないといけない時期はくるのだろうが、それはいつなのか、現在進行形なのかもしれないが…。(米永20250813)

_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)

_00003.jpg)

_00002.jpg)

_00003.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)