《雑草(コラム) 》

小さな小さなお米の増産なのだが~その取り組みは…

この地域の米作りの小さな動きを紹介。

令和のコメ騒動については、減反政策や流通など様々な要因が重なり、需給ギャップが大きくなって米不足になったことが原因、それなら増産していけば…という論調が増えてきた。

お米どころの東北信越のことは、ニュースやデータ等でしか分からないし、規模も違うのだろうが、今を基準にして大規模化や新規参入が可能なのか実際のところはよく分からない。

お米や野菜にせよ、新規就農にはそれなりの初期投資が必要で、大規模となると余計。

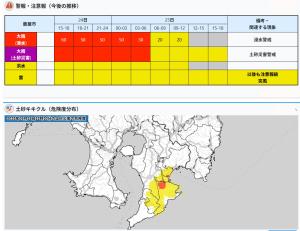

特にお米づくりは、今の米価で採算を考えると、誰もが参入という訳にはいかないようだ。そのうえ天候不順や災害等で収益が変わることを考えると、利益を追求する企業としての参入も厳しいのではとも言われる。

写真=田んぼの横に苗床をつくり、みんなで種まきも

ハウス農業でのICT、スマート農業の取材、また露地でのドローンによる農薬散布、そしてGPSを使っての無人トラクターの実証実験も取材したことがある。

ハウスや畜産でのスマート農業と、露地とではまた勝手が違うだろうし、お米づくりの場合、どこまでスマート農業と結びつくのかなど考えたりする。

増産をしていくとなると、例えば収量の多い品種改良稲を奨励していくとかもあるのだろうが、大規模化でどこまで増やしていけるのだろうか。

東北信越とは違い、そこまで作付面積が広くないこの地域の農家では、いろんな工夫をされ、お手伝い等ももらい3~4町の米作りをしておられる方もいたりするが、1~2町、数反という農家も多い。中山間地区ならなおさら。

思うのは、お米どころで論じられニュースになったりする内容と、畜産やさつまいもなど畑作が中心となっている地域とでは、お米作りに対する環境や考え方も違うと思う。

食育や農業に関する環境も少しずつ変わってくるのか

少し回りくどくなったが、前回記したいすみ市の学校給食の取り組み。

規模はそこまで大きくないのかもしれないが、営農が地域の中で変わってくる。

鹿屋市も、この月末に学校給食で、地元産の有機小松菜を使った「こまつなと卵のスープ」が提供され、今回は使用可能な品目で試行的に実施されるという。

お米ではないが、こうした取り組みで食育や農業に関する環境も少しずつ変わってくるのかと思う。

地域の中で大規模で行う農業、スマート農業を推進していく中、一方では有機という括りで地産地消につなげていく流れ。

お米作りに関しても、鹿屋市や大崎町で「マイ田んぼプロジェクト」が始動しはじめて、農薬や化学肥料を使わないお米作りに、地域のファミリーや、これまで農業をしたことのない主婦が情報を聞きつけて集まり、1枚の田んぼを分け合いながら田植えから収穫まで体験。

苦労しながらだが少しずつ面積が増えているという。

まだまだ小さな取り組みかもしれないが、そのネットワークが広がっていく息吹のようなものも感じる。

耕作放棄地の解消にも繋がっていく

これは耕作放棄地の解消にも繋がっていくし、今のコメ騒動における需給ギャップがこれで解消されていくとは思わないが、今の農業の在り方に対し、何か考えさせられる取り組みなのかなと思う。

代掻きや収穫などは機械を使うが、その他はなるべく手作業で昔ながらの米作りを行っている。

ほかに仕事をしながらで、米づくりにもチャレンジ、大規模農業、スマート農業とは違った切り口の新しいスタイル。

というより、結的な昔に戻った農作業でもあり、その地域、集落でも新たなコミュニティが生まれ、活性化に繋がるかもしれない。

日本有数の米どころだったり、大消費地に近かったりとこでない地域のお米づくりにも目を向け、それが小さなヒントにもなるような気がしている。

何よりも耕作放棄地や後継者不足、農家の高齢化が大きな課題となっているときに、取材をしていても元気をもらえる。

マイ田んぼプロジェクトの田植え、取材を兼ねてお手伝いもし、秋にはその美味しいであろうお米のおすそ分けをいただく…。

小さな小さなお米の増産かもしれないが、こうした流れ、取り組みがどんどん増えていくことを願いながら。(米永20250621)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)