《おおすみ雑記 》

ライフスタイルの選択をいかに後押しするか

ここ数回人口減少のことを書いてきた。

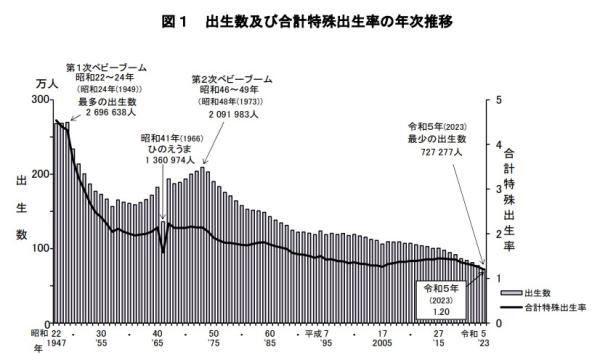

厚労省は、昨年のデータとして「人口動態統計」の概数を令和6年6月5日に公表した。

鹿児島県の昨年の出生率は1・48で、一昨年に比べ0・06ポイント低下し、統計が残る1960年以降2番目に低い数値、1年間に生まれた子どもの数は、一昨年より673人少ない9867人で初めて1万人を割り込んだという。

ただ、最も高い沖縄県の1・60、長崎県と宮崎県の1・49に次いで4番目。全国では1・20とすべての都道府県で一昨年の1・26を下回ったというので、人口減少もさらに厳しくなっていく。

そして全国での出生数は72万7277人で、前年の77万759人より4万3482人減少し、出生率(人口千対)は6・0で、前年の6・3より低下。

出生数を母の年齢(5歳階級)別にみると、45歳以上で前年より増加し、他の各階級では減少しているという。

死亡のデータのほかに、婚姻のデータも出ている。

令和5年の婚姻件数は47万4717組で、前年の50万4930組より3万213組減少。婚姻率(人口千対)は3・9で、前年の4・1より低下。

昭和47年の109万9984組をピークに、昭和50年代以降は増加と減少を繰り返しながら推移。平成25年からは、令和元年に7年ぶり、令和4年に3年ぶりの増加があったが、減少傾向が続いている。

少子化対策の費用を全世代で負担する改正子ども・子育て支援法

改正子ども・子育て支援法も5日成立した。少子化対策の財源となる新たな支援金制度を2026年度に創設し、少子化対策の費用を全世代で負担し、子育て世帯に再配分するという。その内容等は別の機会に書きたいが、この1月に「人口戦略会議」が提言した「人口ビジョン2100」では、低出生率だったドイツが、若者世代の仕事と子育ての両立を可能とするような抜本的な働き方改革に取り組み、それもあって 2011年に1・36だった出生率は、5年間で2016年には1・60にまで急上昇したとあった。

抜本的な働き方改革に取り組んで、わずか5年で急上昇するものなのか、日本でも可能なのかと調べてみたところ、ドイツのメディアでは「小さな奇跡」と評されたが、その奇跡の裏側にも、外国人の出生率の急上昇、出生率のもともと高い国出身の女性がドイツで子どもを産むケースが増えてきたことが要因だとも指摘されているようだ。

一朝一夕にはいかない問題だと思う。

現実的な視点から少し離れるかもしれないが、指摘されるグローバル社会における勝者と敗者、アメリカに象徴されるように、自由主義経済と格差拡大に置き去りにされて自分の人生の決定権さえ奪われた人々、経済面の民主主義を奪われ、生きづらさを感じている人々が増えてきているということも、出生率等低下の要因ではないのだろうか。

また、「21世紀の資本」の著者トマ・ピケティ氏は、今までの経済学が「資本主義の発展とともに富が多くの人に行き渡って所得配分は平等化する」とされてきたのを、1980年以降の歴史的データを駆使し、「それは例外で、資本主義では格差が拡大するのが普通だ」としてこれまでの定説をくつがえし「資本主義では過去200年間、格差が拡大し、今後も不平等が拡大する」とし大きな反響を呼んだように、こうした社会経済的な構造を理解した上での人口減少対策が求められているのか。

生きづらさを感じている人たちのチョイス

それらを考え方のベースに持ちながらも、ただ、今のこの社会では今すぐの格差解消は現実的には無理なのだろう。しかし、一つの考え方として「人口戦略会議」で指摘してある「教育分野の規制改革や地方分権を進めていくことが重要」ということには共感している。

前回教育のことは少し書いた。

教育分野の規制改革や地方分権を進めていくことは、国を中心に進めていくことで、これにはまだ多くの時間が掛かるのだろうが、個々人としては、教育という選択で移住を決める若者世代が増えてきているように、そうした選択を後押ししてくれるような自治体があれば、一極集中や格差社会における意識の問題を少しでも埋めることになるのだろう。

そうしたライフスタイルの選択の幅をどれだけ持て、それをいかに後押しできるかが一つのキーなのではとも思う。

地方分権ということもとても大事だが、この豊かな自然を持ち、その地方特有の景観とともに、一つのライフスタイルとしての「食と農」というのが「教育」ともに、カギを握る「キーワード」だとも考えている。

極端な人は鼻で笑うが…「食と農」もキーワード

これも、とても賛否が分かれ、解釈も多岐で何が正しいかはまだまだ答えは出ないのだろうが、「慣行農業」と「有機農業」あるいは「自然農法」、私たちの口に入る野菜などの作物についても、そのライフスタイルの選択に、大きな影響を与えてきているようだ。

ただ、私たちの世代、60代前後の多くは、無農薬や有機農法、もっと言えば不耕起などの話をすると、極端な人は鼻で笑う。

別に慣行農業や、ドローンや衛星を使ったり、AIを駆使して大規模農業を否定するわけでなく、それはそれで大事なことだと思う。

ただ他方で、教育でのライフスタイル選択と同じような感覚で、特に「食」に関しての新たな選択をしようとしている人が増えているのも事実だ。

資本主義社会、グローバル社会が経済的な格差を生み出してきた。これは社会構造的に、ある意味個々人ではどうしようもない問題でもある。

しかし個々人によるライフスタイルの選択、そうした格差社会だからこそ、これまでと違った選択をする人たち、ファミリー層が、この社会構造の中で生まれてきている。

ややもするとその流れは蛇行しながらも大きなうねりとなり、そこに気付くか気付かないかで、今度は逆に地域間の格差が出てくるのだろう。取材をしている中で、それらを感じたりする。

もちろん、それだけでは少子化対策は解決できないが、国の政策に合わせ、地方で考える食と農について、次は少し触れてみたい。(米永20240606)