《戦争と平和 》

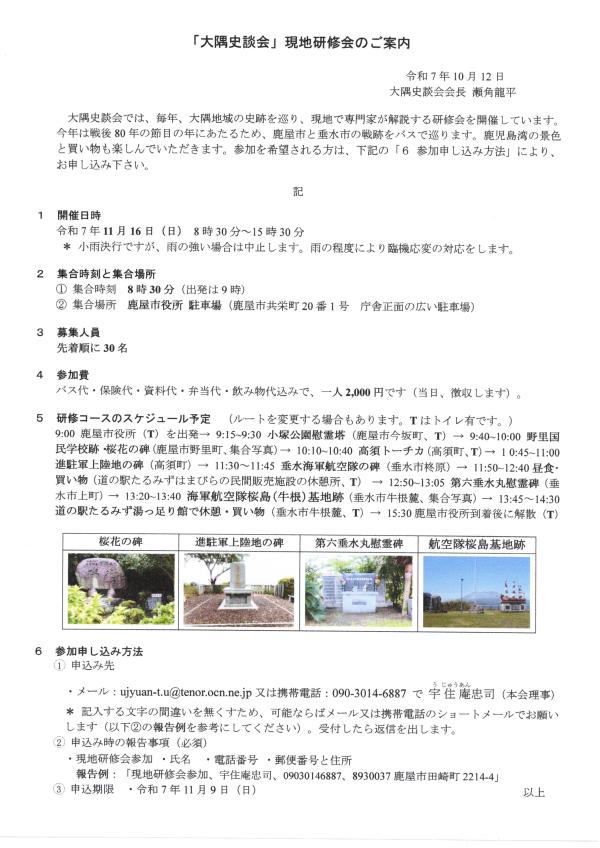

曽於市戦後80年講演会~岩川航空基地跡-保存と活用

曽於市の戦後80年歴史講演会が、令和7年8月2日、大隅中央公民館多目的ホールで開催された。

講師は、慶應義塾大学文学部の安藤広道教授

演題は、戦争遺跡としての岩川航空基地跡-その保存と活用の今後を考える

講演は、岩川航空基地と英暮部隊の概要、戦争遣跡としての岩川基地跡の意義、岩川基地跡の調査・研究を進める際の問題点、岩川基地跡の保存・活用のために必要なこと…の内容。

まずは、海軍岩川基地の歴史と特徴について次の内容で説明した。

すでに大日本帝国の劣勢が明らかになっていた1943年から建設のための準備が始まり、空襲を受けないようにする工夫された秘匿性。空襲を受けないようにする工夫された分散化が特徴。

1944年末にはほぼ完成していたと考えられる。

1945年5月から芙蓉部隊が鹿屋から移動。5月13日移動命令。

芙蓉部が岩川に移動してくるまでのフィリピン戦の趨勢が明らかになるフィリピンの航空部隊を再整備のため本土に戻す。

戦闘901飛行隊(隊長:美濃部正少佐)を第三航空艦隊に編入。

藤枝基地(静岡県)に拠点を置く。富士山(芙蓉峰)にちなみ「芙蓉部隊」と命名。

戦闘812、804飛行隊が合流。夜戦部隊として練成。

沖縄戦の開始 3月31日に実戦部隊が鹿屋基地に移動。天一号作戦に参加。

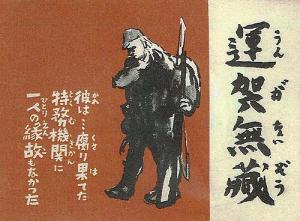

芙蓉部隊は、特攻隊を編制しなかった部隊で、夜間に出撃しアメリカ軍航空部隊の準備が整う前に奇襲。

美濃部正さんの特攻批判。

戦後の手記『大正っ子の太平洋戦争記』で特攻を批判し、特攻作戦を成功させるための夜間攻撃作戦の必要性を主張。

徹底した秘匿工作、滑走路周辺を農地にし、迎撃機を発進させないなど。

アメリカ軍は1945年3月18日に基地の写真を撮影。分析を行っている。

戦争遣跡としての岩川基地跡の意義として、大戦末期の本土防衛用秘匿の典型例立地の特徴や設備の分散配置の様子がよく分かること。

敗戦必至の状況で、戦没者や空襲被害が急増。日本戦没者310万人の90%以上がこの時期に死亡。

なぜ秘匿基地を作ってまで戦争を継続したのかを考える場であること。

沖縄戦以降の航空作戦の話は特攻に集中しがちだが、実際には特攻をサポートするさまざまな作戦が展開されていた。

見落とされがちな側面の存在に気づくことのできる場であること。

美濃部正さんの姿勢から学ぶべきところを考える。

岩川基地跡の保存状態としては、開発は進んでいるが、地形や周囲の景観はよく残っている。

滑走路をはじめ、諸施設の痕跡が地中に埋もれているのでは?

発掘調査の必要性、これらの諸施設の痕跡を発掘することで新知見が得られる。

発掘調査が、跡に対する関心を高めていく。市民の活動がより活発になるはずで、そのためには市民と自治体あ協力関係が必要。

写真=会場に展示された彗星のエンジンカウル

岩川基地跡の調査・研究を進める際の問題点として、戦跡を「文化財」として位置付けること。

開発時に保護されず保存と活用は進んでいない。国民の共有財産である「文化財」として位置付けられていない。

文化財包文化財が存在する場所多くの場合、発掘しなければ価値判断できない。文化財が開発で失われないよう、その範囲を周知する。「周知の文化財包」開発の計画があると、自治体の教育委員会と保護の在り方をめぐって協議が行われる。

戦争遺跡の多くは、周知の埋蔵文化財包蔵地になっていない。

江戸時代以降のは自治体がの状況に応じて判断。多くの自治体が周知化に消極的になる。

戦争遺跡の周知化まないのは、戦争遺跡は大規模なものが多く、周知化は土地に制限をかけ、地域への影響が大きい。

また、戦争の評価の難しさがある。

岩川基地跡の可能性として、地域の方々の熱心な調査研究の蓄積があること。

文化財センターの展示さまざまな催しがあり、岩川基地跡と芙蓉部隊を大切にしていこうという意識が定着。

発掘調査によってさまざまな新発見が期待できる。諸施設跡の多くが開発されにくい場所にある。

岩川基地跡の保存・活用のために必要なこと

戦争をめぐる多様な意見にどのように向き合うのか。

多様な意見は共存はできないのか、戦争の歴史に「ひとつだけの正解」はない。「多様な意見があるのは当たり前」を前提にする。

美濃部正さんの姿勢から学べること戦争が続いたことによる犠牲や被害の拡大 どちらからも目を逸らさないようにすることはできるはず。

二度と戦争を起こしてはならないという思いは共通であり、異なる意見を、戦争を深く考えるきっかけとして受け入れ、対話の機会をつくっていく。

それが「戦争を語り継ぐ」ということなのでは…。

質疑応答があり「岩川と鹿屋基地との関係は」「子どもたちにどう伝えていけばいいのか」「秘匿性のある基地は他にもあるのか」などの質問に答えていた。

.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)