《宇宙 》

観測ロケット「S-310-46号機」の打ち上げ成功

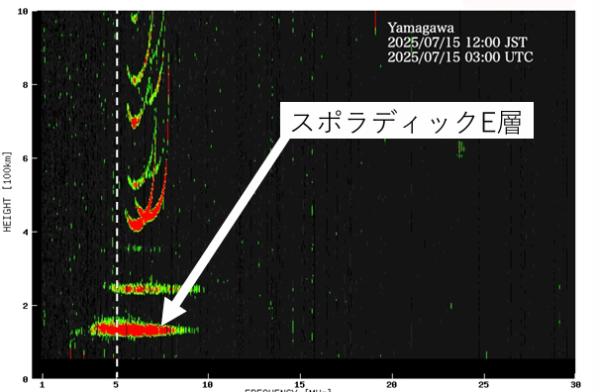

無線通信を乱す特殊な電離層(スポラディックE層)を直接観測

肝付町の内之浦宇宙空間観測所から令和7年7月15日、観測ロケット「S-310-46号機」が打ち上げられ、上空約110キロメートルまで達しデータ取得を行い、打ち上げは成功した。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、京都大学の齊藤昭則准教授らによる実験提案があり打ち上げられ、無線通信を乱す上空100㌔m付近に出現する特殊な電離層(スポラディックE層)を直接観測することに成功したもの。

今後、取得したデータが詳しく解析され、この電離層が形成される過程の解明につなげていくという。

JAXAによると、ロケットは15日正午に打ち上げられ、上空約110キロメートルまで達し、その後、約7分後に予定していた海上へ着水した。

観測したのは、高度90〜130キロメートルに突発的に出現する「スポラディックE層」と呼ばれる電離層の一種。

通常は反射しない電波をはね返し、航空機や船舶などの無線通信に障害を引き起こす原因となることで知られる。

今回のロケットには、上空の大気や磁場の状態、金属イオンの密度などを調べる7つの観測装置が搭載されていた。各装置が取得したデータを解析すれば、スポラディックE層が形成される仕組みを解明する手掛かりが得られるという。将来は早期に警告するなど予報や対策に役立てられる。

打上成功を受け、その結果報告記者会見が、JAXA内之浦宇宙空間観測所で行われた。

出席者は、実験主任でJAXA内之浦宇宙空間観測所の学際科学研究系教授、観測ロケット実験グループ グループ長、鹿児島宇宙センター内之浦宇宙空間観測所の羽生宏人所長

搭載観測機器主任で、JAXA宇宙科学研究所太陽系科学研究系の阿部琢美准教授。

実験提案代表者で、京都大学大学院理学研究科の齊藤昭則准教授。

羽生所長が、「中緯度域電離圏におけるスポラディックE層の形成過程の解明を目的とした観測ロケットS-310-46号機を内之浦宇宙空間観測所から打ち上げ、ロケットは正常に飛翔し、内之浦南東海上に落下しました。今後、搭載した実験装置が取得したデータについて確認し、評価を行ってまいります。

打上げ時刻は12時00分00秒、発射上下角は78.0度、最高到達高度約110kmで打上げ157秒後、着水時刻は打上げ442秒後。

打上げ時の天候は晴れ、南西の風2.7m/秒、気温29.5℃。

これをもちまして、観測ロケットS-310-46号機実験は終了となります」などと報告。

斎藤准教授が、打上げ後実験報告の速報を次の概要で行った。

今回、スポラディックE層の形成過程の解明が目的で、スポラディックE層が現われていることが条件。

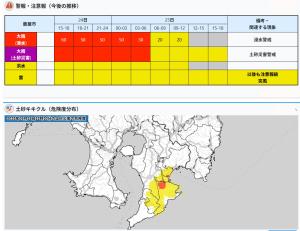

情報通信研究機構山川電波観測施設イオノゾンデ(鹿児島県指宿市)の観測によってスポラディックE(Es)層の発生を確認し、S-310-46号機打上げを実施。

同観測データが示されたグラフ(別紙)を基に説明され、

金属イオンの雲のようなもので、その金属イオンの密度が高ければ高いほど周波数の高い電波も反射。

(グラフで赤い部分が)横に伸びていることは、Es層は金属イオンの密度が高い状態を表し、濃く密度の高い金属イオンの雲が現われていることを示している。

7つの機器も搭載され、搭載のインピーダンスプローブによる電子密度測定によって、高度100km付近においてEs層を観測。他の6つもEs層内部と周辺においてデータ取得に成功したが、そのデータの中身までの解析は出来てない。

今後、取得したデータを解析し、地上観測、数値モデルとあわせて、Es層がどのようにして作られるのかを解明する。

報道陣からは、実験の振り返り、感想は。スポラディックE(Es)層が解明されることによって今後どういったことが期待されていくのか…などの質問があった。

.png)

.png)

(1)_00021.jpg)

(1)_00019.jpg)

(1)_00021.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)

女性ナイトセミナー.jpg)