《雑草 》

怖いのは 私たち国民レベルで勇ましい もの言いをすること

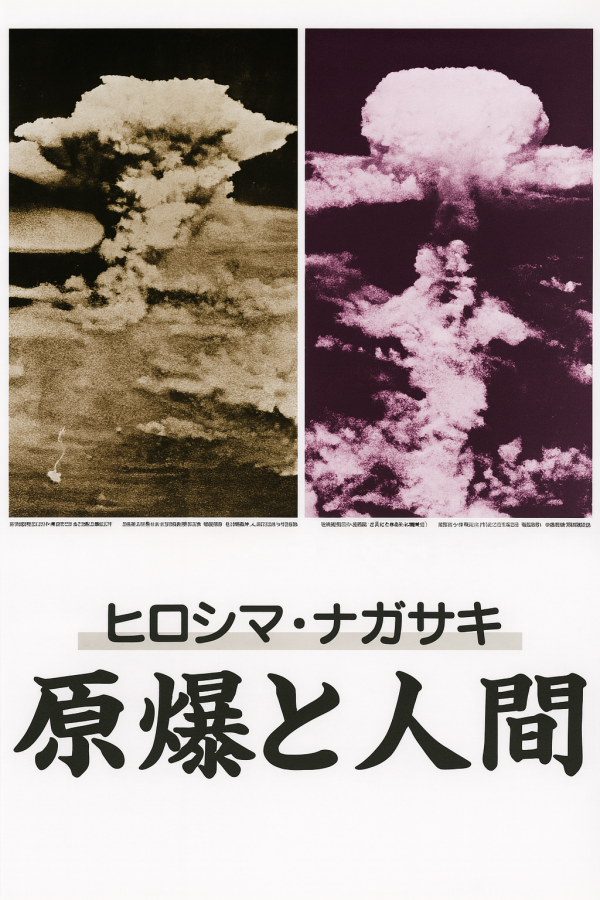

戦後80年の年、広島原爆の日には約120か国や地域の大使らが出席し、イスラエルやパレスチナからも参加。

松井一實広島市長は、「自国を守るためには、核兵器の保有もやむなし」という考え方に大きな警鐘を鳴らすとして式辞を述べた。

こども代表の佐々木駿くんと関口千恵璃さんも、平和への誓いを訴えた。

写真=広島市HPから

この欄で何度か書き続けているが、戦争や平和を語るとき、「日本も核兵器を持つべき」などと言う人がいる。

「日本は核を持つことができないので、米軍原潜が持ち込んだ核を日本へ配備すべき」などと話す人、核抑止を声高に言う人もいる。

唯一の核被爆国の一国民の立場として、また戦争に巻き込まれる側として、決して戦争を起こす側からの立ち位置で、この戦争を語ってはならないと思う。

私たちが与り知らぬところで戦争という話は突き進んでいく。

その流れで核抑止力、核論争、あるいは戦争という議論をしてしまうと、それらが本当に現実として突き進んでいく。

結局、抵抗のできない女性や子ども、お年寄りが犠牲に

一番怖いのが、私たち国民レベルで勇ましいことを言ってしまうこと。

その瞬間はそれで済まされるかもしれないが、今のウクライナやガザ地区を見ても、結局、その一般市民が巻き込まれ、抵抗のできない女性や子ども、お年寄りが犠牲になっていくことになる。

そしていったん起こってしまうと、それを止めるのは容易なことではないことを、今現実にある戦争や紛争がしっかり示している。今こうして語り継がれている戦争の歴史が物語っている。

特に鹿屋は、特攻や桜花で若者の多くが飛び立っていたまちであり、目の前の滑走路から飛び立っていく姿を悲しい思いで見ながらも、一市民としては何もすることができない…。

戦後80年となり、戦争体験者が少なくなり、今の世代の私たちも、戦争の悲惨さを語り継いでいかないとならないと言われる。

戦争体験者がいなくなったときこそが問われる

戦後50年では、いろんな方々の声を聞いた。その後も含め例えば、鹿屋市にも硫黄島からの生還者が住んでおられ、紹介されて何度かお伺いしたが、結局、硫黄島での話は口を閉ざしたままお亡くなりになられた。

身近な人の中にも、戦争についてほぼ語ることがなく亡くなった…という人もいる。

一方で今、鹿屋市では平和学習ガイドや戦争遺跡調査員が活動し、10年前から体験者の声を聞き、記録を残しておられるので、とても貴重な資料となっている。

体験者の声は、とても重たい。ここにきて思うのは、戦争というものを語り継ぐ中で、どちらかというと、その思いが大きければ大きいほど、どちらかに振れてしまう傾向にあるのではないか。

そして戦争の悲惨さ等が前面に出てしまうと、体験者の奥深くあるものを慮ることなく、どちらに振れてしまうということも含め、勇ましい発言となって、そうした声を少し耳にしたりする。

戦争体験者が少なくなり、そして居なくなったときこそが、何を伝えないといけないか本当に問われることになるのだろうか。(米永20250807)

の宝アワード.jpg)

の宝アワード.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)