《大隅点描 》

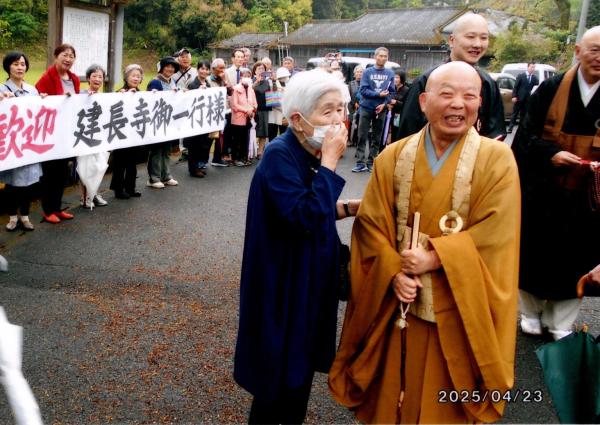

鎌倉建長寺 吉田管長来鹿~読経が響き渡り感動的な静けさ

蘭渓道隆は、宗の人で寛元4年(1246)太宰府管内、現肝付町の内之浦に着船。

当時の4代肝付兼員の菩提所として道隆寺を開山。

その7年後の建長5年(1253)、鎌倉幕府5代、北条時頼の帰依を受けて鎌倉の建長寺を開山し、臨済宗の大覚禅師として歴史に名を残した。

自画像と書の2点は国宝に指定されている。

道隆寺はのちの島津氏久、元久親子にとっても、あこがれの地であり、しばしば肝付氏と交流を持ちつつ訪れており、2人の五輪塔が現存し、さらにのちの島津義久も訪れている。

寺跡には、肝付兼員の納骨五輪塔や当時の禅僧数百人の五輪塔が残されている。

藩政時代に入ると志布志大慈寺の末寺となり、明治の廃仏毀釈により廃寺に至り、今日の道隆寺跡として保存がなされている。

そんな中、イロハモミジ新緑深き道隆寺跡に、鎌倉市の大本山建長寺の????田管長ら7人が来鹿され、門前にて約130人の多くの人が出迎えた。

吉田管長が車から降りられると一斉にカメラ、スマホで撮影となり、ある人は管長に近づき子を掛けたり、また手を合わせ涙する人もあった。

そしていっしょに記念撮影となった。

寺跡では多くの先人が眠る五輪塔に僧7人が向き合い、吉田管長が地面に線香をさした瞬間、7人による読経が始まった。追善供養である。

読経は境内外へ伝うように響き渡り約30分に及んだ。手を合わせる人、感動的な静けさが漂った。

その他、3ケ所で数分の読経が行われ、先人に対する供養は終わった。

蘭渓道隆による禅宗がこの地で始まり、鎌倉から建長寺の管長が訪れることの深く理解すべく日となった。そして歴史的出来事となった。

蘭渓道隆が「参禅は生死の大事を了せんがためである」と筆に残している。

当時の肝付兼員も北条時頼も多くの人が参禅し修行に励んだとされる。

大隅の自然、歴史研究

坂元二三夫

_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)

_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)