《食・物産 》

薬用としてのサツマニンジンの重要性を理解し保護を

乱獲により掘り尽くされ自生地少なく

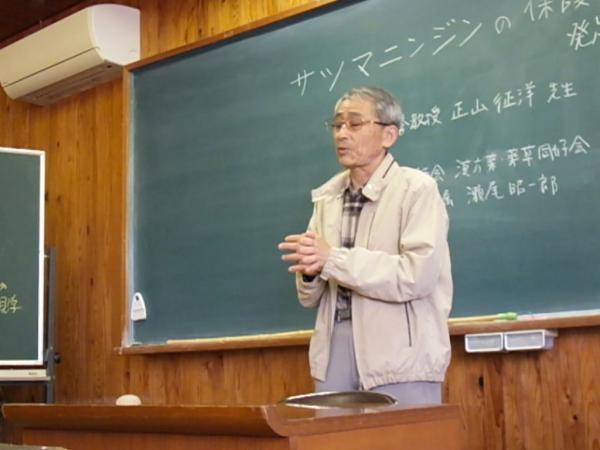

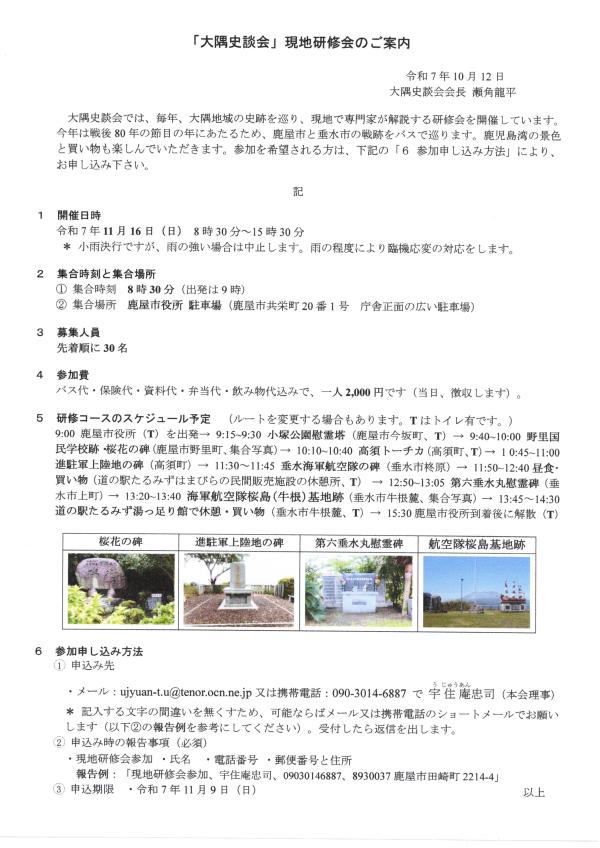

サツマニンジンの保護を支える会発足式が、令和7年4月6日、霧島市溝辺町の鹿児島県県民の森、緑化センターで開催され、鹿屋市など大隅半島からも参加。薬剤師で有限会社セオ薬局の瀬尾昭一郎代表取締役が、発足の趣旨を説明。

九州大学名誉教授、長崎国際大学名誉教授、特任教授の正山征洋薬学博士がサツマニンジンについてその歴史等を話した。

薬用としてすぐれた成分を含むが自生地も少なくなっているサツマニンジンについて、最低限の環境保護を行う方針等が決められた。

写真=瀬尾昭一郎会長があいさつ

サツマニンジンの由来と現状については次の通り。

オタネニンジン「御種人参」は最も良く知られた人参の代表格だが、同じウコギ科に属し地上部の形態は酷似しているトチバニンジン(またはチクセッニンジン「竹節人参」と呼ぶ)が日本全国に広く分布している。

写真=正山征洋薬学博士がサツマニンジンを説明

霧島および都城地域を中心に南九州の山間部に自生するトチバニンジンは草丈が高く、また、オタネニンジン同様、薬用としてすぐれた成分を含むのでサツマニンジン「薩摩人参」と呼ばれてきた。

遡る事江戸初期、中国の明より渡来し、都城の北郷島津家に侍医として仕えた「一官何欽吉(いっかんかきんきつ)」がいた。

彼は正保3年、都城梶山の山中でこの植物を発見し、これに「和人参」と名付け、広く治療に応用した。

薩摩人参は昭和初期まで市場に広く流通していたと言われているが、乱獲により掘り尽くされ、栽培が試みられることもなく、現在は特定の場所でしか目に触れることが出来ない状況である。

保護と支える会の必要性については次の説明があった。

サツマニンジンはトチバニンジンの一種と考えられるが、通常のトチバニンジンに比べて形態的に異なっている点が多々あり、植物学的にもきわめて重要な栃葉人参(Panax)属植物と考えられる。

草本性植物の全般の危惧される事であるが、過度の開発や逆に放置のため樹木が成長して草本系植物が退化し、更に最近の激しい気候変動により植生が大きく変わり絶滅種も出ると考えられる。

加えてサツマニンジンが希少種故に乱獲され、自主株が減少の途にあると考えられる。

サツマニンジンは4月上旬に開花し、7月中旬には果実が成熟して赤く美しい実を結ぶ。

花が無い時期なので赤く美しい果実は人目に着き、掘り取られることも少なくないと言われている。

また、最近の気候変動特に夏場の気温の上昇は年々激しさをましており、サツマニンジンの生育には厳しい環境となってきている。

サツマニンジンと同じように絶滅の危機に瀕した「アメリカニンジン」はカナダ、アメリカ北部に自生。

1771年フランスの牧師がオタネニンジンの薬効や中国における自生地の環境等をロンドンの王立協会送り、これを受けてモントリオール在住のフランス人宣教師がオタネニンジンのスケッチを先住民に見せ探させた結果、1716年アメリカニンジン発見に至った。

これを機に先住民、また、中国の人参商達が大量に採取し絶滅に近い状態となった。

幸い1800年代に入り栽培の機運が高まり現在では乾燥重量千トン以上を生産するに至っている。以上からサツマニンジンは早急に保護を開始し絶滅を回避する必要が有ると考える。

写真=さつま町の自生地で生育等を見る正山薬学博士

サツマニンジンの保護を支える会の会則は次の通り。

本会は2025年4月6日から開始し、会則は必要に応じて3年に1度見直すこととする。

会長はサツマニンジンと関係の深い瀬尾昭一郎氏とし、会員は鹿児島県を中心に賛同が得られた者を会員とする。

特に植物に詳しい、例えば植物友の会の会員や生薬に詳しい鹿児島県内の薬剤師会会員等には率先して勧誘活動する。なお、商業ペースでの会員勧誘は行わないこととする。

会費

当面は徴収しないこととする。

活動

▽年数回サツマニンジンの自生地を見学

▽完熟果実を採取し、種子を土壌へ播種、次の年発芽した個体、又は1年生育させた苗を自生地あるいはそれに準じた地へ移植して増殖を図る

▽自生地の環境に鑑み、最低限の環境保護を行う

▽年1回サツマニンジンについての討論会等を開催し、広く一般の人にもサツマニンジンの重要性を理解してもらい保護に繋げる。

附則本会則は、令和7年4月6日から施行する。

また鹿児島市や鹿屋市、曽於市からの参加者一行は、さつま町の竹林に自生するトチバニンジンの群落地を見学し、今後保護していくことを決めた。

.jpg)

.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)