《歴史 》

鹿児島の歴史は、世界史の動きの中で見ていかないといけない

高須遺産発掘・うんだもしタウン講演会~島津斉彬公 高須来訪170年記念

高須遺産発掘・うんだもしタウン講演会、世界史の中の高須~島津斉彬公高須来訪170年記念講演~が、令和5年11月12日(日)午後2時から、鹿屋市高須地区学習センターで開催され、講師に尚古集成館の松尾千歳館長を迎え、「世界史の中の高須」を次の要旨語った。

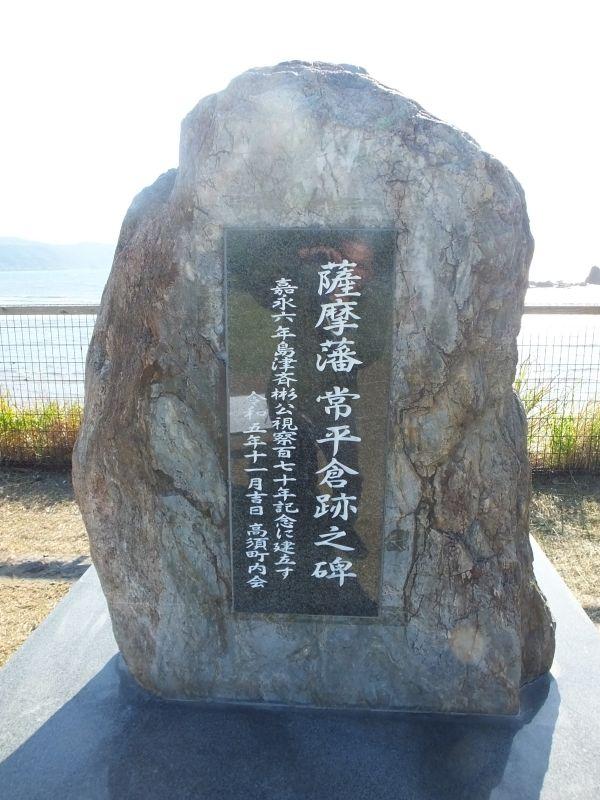

また、この日、講師と高須の子供たちによる記念碑のお披露目式が、高須海水浴場の駐車場で行われ、高須が繁栄してきた歴史を物語り、町民の拠り所となる場がまた増えた。

〈島津斉彬の高須視察〉

嘉永4年(1851)薩摩藩主になった島津斉彬は、参勤交代で帰国するとすぐに薩摩地方を巡検した。翌年、江戸にもどり、嘉永6年、再び帰国すると今度は、大隅・日向地方を巡検した。その際、高須も訪れて、設置を指示していた宵単答の様子を視察している。

【視察コース】

鹿児島(11/12)→桜島→垂水→花岡-(高須11/15)→ 大根占→根占 →佐多→根占→大姶良→高山→内 之浦→高山→串良→志布志→末吉→都城→高城→ 高岡→野尻→ 小林→加久藤→栗野→霧島→国分 →加治木→蒲生→鹿児島(12/25)

【「山田為正日記」(『斉彬公史料』四)】

(11月15日)花岡五ツ時(8時頃)御立、松之尾御小休、是より 御歩行ニて高須村の内常平倉御見分、御床机差上候て米量り俵作り等 御覧、夫より乗輿ニて村石御休江御入、雨頻二降出る、七ツ半比(17時頃)大根占江御着。

山田為正は斉彬の側近で、斉彬の巡検に供し、その様子を日記に記している。

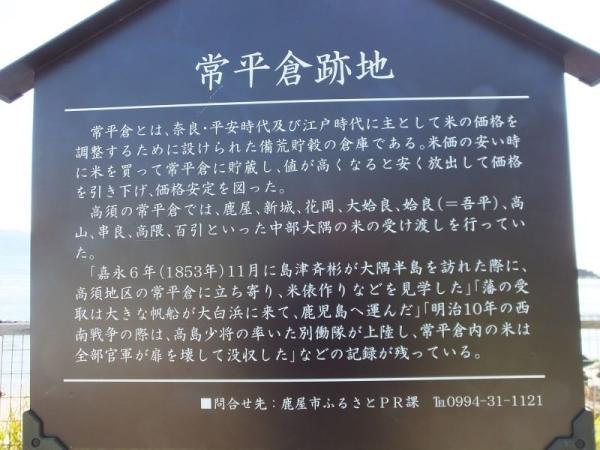

【常平倉とは】

嘉永4年10月20日に、藩主島津斉彬が設置を指示したもの。

藩費で米価の安い時に買い入れて、高い時に安く放出して米価の安定を図るもので、一時期は3万石を備蓄した。

安政5年(1858)斉彬の急死に伴い廃止された。

常平倉に関する史料はほとんど残されていない。年貢を収納する「御蔵」に併設されたというが、「御蔵」すべてに併設されたのか、一部だったのか定かではない。

なお、御蔵は33か所にあった。薩摩藩は、領内を郷・村単位で33の組にわけ、組ごとに年貢を集積する御蔵を設置していた。

いずれも交通の要衝に設置されていた。

33あった組の一つが「高須組」であった。さらに「高須組」は「高山聞方」と「姶良聞方」に分けられ、それぞれに茅葺蔵5軒、仮蔵1軒が付属していた。

「高山聞方」は、高隈郷上高隈村・姶良郷麓村・鹿屋郷南高須村・同北高須村・高山郷富山村・同前田村・同後田村・同野崎村・同宮下村を。

「姶良開方」は、高隈郷下高隈村・高出郷新留(富)村・上甑湾(中甑村)姶良郷上名村・同下名村を担当していた(東京大学史料編纂所蔵「諸組免本給地高出来・郷蔵々軒数等取調帳」)。

【常平倉設置の目的】

斉彬が高須を訪れた嘉永6年(1853)は、アメリカのペリー艦隊が浦賀に来航した年である。斉彬はペリー艦隊が来航することを数年前から知っていた。またペリー艦隊も浦賀に来航する前、薩摩藩領の琉球那覇に来航していた。

ペリー艦隊の来航によって日本は鎖国の眠りからたたき起こされたとよく言われるが、薩摩藩は、ペリー艦隊が来航する10年以上前からイギリス・フランス艦が那覇に来航して通商を追っており、その対処に悩まされていた。イギリス・フランスなど西欧列強は、強大な軍事力を行使してアジア諸国を次々と植民地化していた。薩摩藩はその矢面に立たされていたのである。

嘉永4年に薩摩藩主に就任した斉彬は、日本が植民地化されないように公武合体(朝廷・幕府・大名らが一体となった新体制の構築)を推進するとともに、集威館事業を起こし軍備の強化、産業の育成、社会基盤の整備を図った。

人々に豊かな暮らしを保証することによって「人の和」を生み出す、「人の和」が日本を守る城となるというのが斉彬の考えであった。米価を安定させて領民の暮らしを守るために常平倉を設置するというのも、西欧列強への対処の一環だったのである。

【安政5年(1858)5月28日 島津斉彬建白書(幕府宛)】

もし西欧列強と戦争になったら、大砲・砲台・軍艦が必要だが、今の日本にはこれらがはとんどない。急いで整備・強化すべきである(略)だが軍備の強化だけでは日本は守れない。一番犬切なのは富国強兵策で人の和をうみだすことである。

【『斉彬公御言行録』「物産繁殖二厚ク御注意ノ事実」】

未開の物産を開発して、粗品を精品とするように目を注がなければ、富国の本は立たない。国家の蔵にいかほど金銀を積み重ねても富国というべぎではない。国中の者がみな豊かに暮らしている国を富国というのだ。

〈交易拠点の高須〉

常平倉は、藩の年貢米を収納する御蔵に併設されたが、御蔵はいずれも交通の要衝に設置されていた。御蔵・常平倉が設置された高須も交通の要衝であった。

特に16世紀に徳川幕府が海外交易に大幅に制限を加える前は、海外交易の拠点でもあった。

【だいかんの墓と波之上神社の板碑】

高須の民家の庭にある立派な五輪塔「だいかんの墓」、波之上神社境内の板碑は、いずれも珍重されていた山川石(黄色味を帯びた溶結凝灰岩)で造られている。これは強大な政治力・経済力を持った人がいたこと、山川方面と結びつきがあったことを示す。

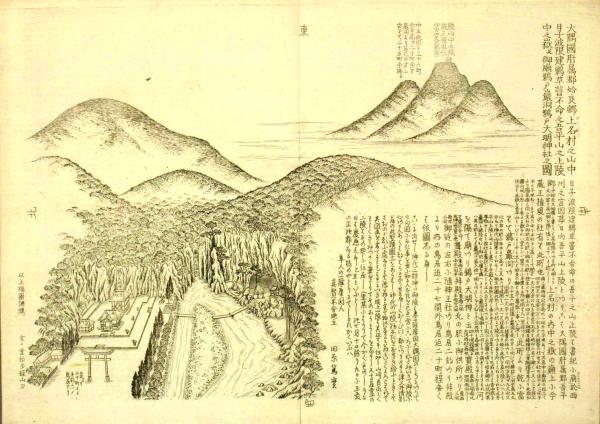

【高須を訪れた学僧・藤原惺窩(せいか)】

武士道の精神的支柱となった朱子学(儒学)の京学派を開いた京都の学僧・藤原惺窩は、文禄5年(1596)に南九州を訪れている。最初に訪れた内之浦で、海に浮かぶ中国船、町にいる中国人、そして海外交易に従事する住民を見て驚いている。

また接待を受けると「葡萄勝酒(ワインか…)」「異域珍肴」「ルソン瑠璃蓋(ガラスの盃)」など外国のもの、話題は海外のことで、世界の広さを思い知らされている。そして内之浦から波見を経て高須へ、高須から山川にわたっている。

(七月十八日)以馬三疋・夫役二十五人で波見を出発し、高須に向かった。途中姶良八幡(現吾平鵜戸神社)で休憩した。夜が更けてきたので、高須に使者を送って、松明を準備してもらいたいと依頼した。高須から役人の右田監物が松明を照らし数十人で自分を迎えに来てくれた。亥刻(午後10時ごろ)高須につき、酒をふるまわれ、ごちそうを食べさせてもらって寝た。

十九目早朝、高須から船に乗り、朱刻(午後2時ころ)山川についた。(藤原惺窩「南航日記」)

【中国人裾遥と高須】

16世紀、中国沿岸部を倭寇が荒らしまわった。ただ、当時の倭寇は、14世紀に朝鮮半島で略奪を繰り返した日本人海賊の倭寇と異なり、一切の私貿易を禁止した中国の海禁政策に反発し、武装して海外交易をおこなう武将商人たちで、その主力は中国人たちであった。高須は、その中国人倭寇の拠点となっていた可能性かある。

歳乙卯(1555年)…倭寇の頭目・許二は日本の京泊(現薩摩川内市)に来た。

部下の王濡を王直に、徐洪を徐海に会いに行かせ、許二自らは高洲(高須)で沈門と会った。その帰り小琉球(台湾)で本を盗み、島民に殺された。(鄭舜功『日本一鑑』窮河話海・流逍の条)

許二は倭寇の頭目として著名な許兄弟の一人。王直は許一の元部下。ポルトガル人を乗せた王直の船が種子島に漂着し、鉄砲伝来となった。許二は自ら高須に沈門に会いに行っている。沈門は許二が一目置く人物。倭寇の頭目か。また高須を拠点としていた可能性もある。

〈世界史の中の鹿児島〉

帆船の時代、帆船の時代、船はできるだけ陸地近くを通って次の目的地を目指した。このため日本では大陸に近い九州が外国の窓口となった。さらに九州から

①博多や平戸など九州北西部の港から壱岐・対馬を経て朝鮮半島へ。

②鹿児島など九州南部の港から奄美や琉球(沖縄)の島々を経て中国大陸へ。

③九州西岸の港、琉球・奄美などの島々から東シナ海を横断して中国大陸へ。

これらのコースが、日本と外国を結ぶ大動脈となっていた。

それが17世紀に徳川幕府が外国船の寄港地・外国人の居留地を長崎に制限(琉球は一部対象外)としたため、南九州などから外国船・外国人が姿を消した。

だが19世紀、植民地拡大を図るイギリス・フランスが日本に迫ってきた時、それらの国々の船は、幕府の政策などお構いなしに寄港しやすい港、すなわち薩摩藩領の港に寄港した。そして、日本の近代化の動きが薩摩から始まった。

鹿児島の歴史は、世界史の動きの中で見ていかないといけないのである。

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)