《大隅点描 》

新燃岳の火山活動について~地震続くトカラ列島も心配

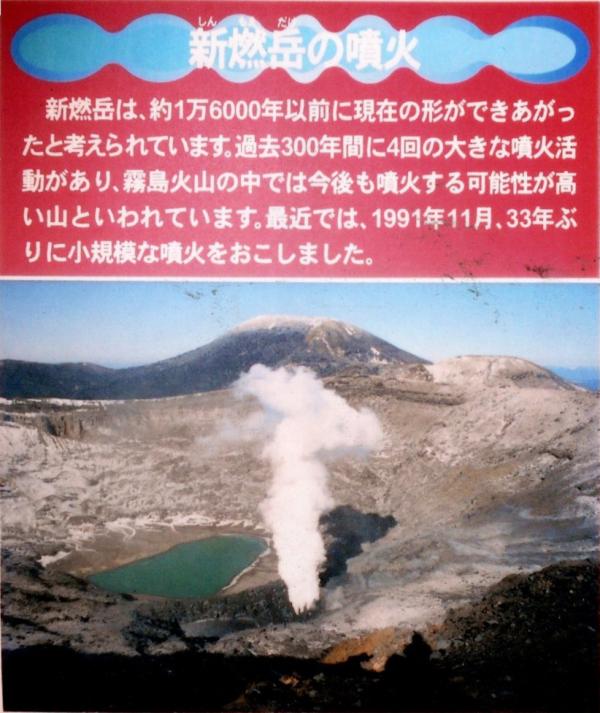

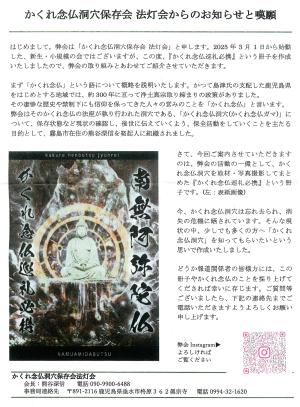

写真と説明文は鹿児島県立博物館に1991年から現在に至り展示されています。

この説明の予告通り現在はマグマ噴火、水蒸気噴を繰り返しています。

写真は筆者が提供したもので、当時新燃岳登山中に高さ約250㍍の水蒸気噴火をリアルに撮影し全国的なニュースになりました。

当時の新燃岳の状況を知りえる貴重な火山動体です。

のち火口に降りて調査してみたら噴気孔一帯の広い範囲に厚さ10㌢のドロドロ、ベトベトした粘質な粘土状になっていました。

この粘質の物体は旧来の火山噴火によって退席し風化した凝灰岩が高温火山ガスによって溶けたベント(ベントナイト)です。

水蒸気は100度前後の高温ですが、ベントは低温で火山ガスもほとんど感じませんでした(当時)。

現在の新燃岳火口は様変わりして当時の火口湖はなく厚さ約200㍍、幅約750㍍もある圧巻のマグマ溶岩ドームに覆われています。

そして7月7日現在も高さ1000㍍から5000㍍に達する水蒸気噴火を繰り返しており、火口縁周辺は先に説明したベントに覆われています。

このまま堆積すると新燃岳火口を覆うマグマ溶断ドームの凝灰岩には火山ガスも含み、雨や風、空気に触れて風化しやすいため、いつまでも溶岩ドームが永久に残ることはありません。

風化したものは火口底の噴気孔へ運ばれ水蒸気噴火によってリサイクルされるようにベント、火山灰となって火口外へ運ばれます。

日本列島全体がトラフの上にあり、火山とは共存の関係にあり、地震発生が続くトカラ列島も心配です。

桜島同様に霧島火山も永続的な火山であることを知らねばなりません。

筆者の若い時は、トカラ、三島、桜島、新燃岳、阿蘇山、九重山と現地に入り調査を行っていました。

現在は加齢と危険度が高く現地への火山研究を終えており、継続して安全な山の植物研究に没頭しています。

大隅の自然、歴史研究

坂元二三夫

_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)

_(説明資料)滞空型UAV(シーガーディアン)の鹿屋航空基地への配備について_00002.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)