《歴史 》

鎌倉の大本山建長寺第240世吉田正道管長ら道隆寺跡で読経

道隆寺は鎌倉建長寺開山の7年前に開山

肝付町新富本城にある道隆寺跡に令和7年4月23日、鎌倉の臨済宗建長寺派大本山建長寺第240世吉田正道管長ら一行が訪れ、観音像前などで読経を上げ、寺跡を管理している福谷平氏や高山歴史研究会や大隅史談会のメンバーら約70人が歓迎し、交流も持った。

同管長らが道隆寺跡を訪れるのは平成28年以来。

写真=読経する吉田管長ら

道隆寺は、鎌倉時代に宋から渡来した禅僧・蘭渓道隆が1246年(寛元4年)に開山。

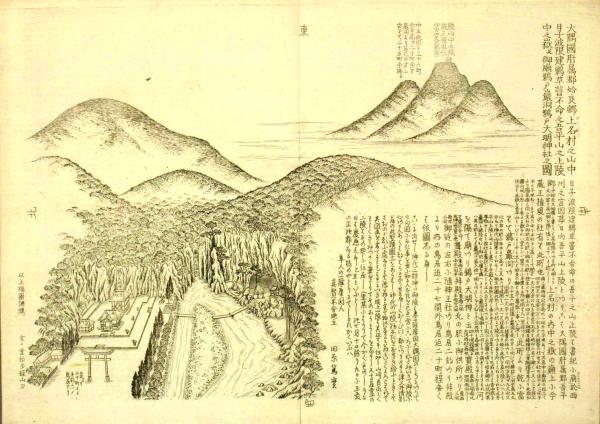

明治初期の廃仏毀釈で寺の全てが徹底的に破壊されたため、跡地として残っている。江戸時代の三国名勝図会には、破壊される前の寺の姿が描かれている。今は志布志にある大慈寺の末寺とされ、この日は大慈寺住職らも駆けつけた。

写真=地域の歓迎を受ける吉田管長

建長寺は、道隆寺が開山した7年後の1253年に鎌倉幕府第5代執権の北条時頼に請われて、蘭渓が鎌倉へ赴き、臨済宗建長寺派の大本山である建長寺を開山している。

道隆寺が現存すれば、大本山の建長寺より古い禅寺として大隅半島の歴史の深さを知ることができたが、本堂などがあった場所は水田になっている。

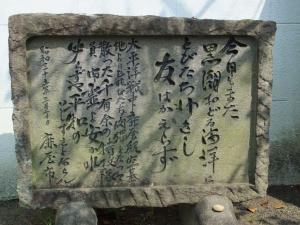

今、道隆寺跡とされている場所は観音堂跡で、福谷氏らの協力で観音様が設置され、入口の水田前には仁王像のほか、ヤグラに刻まれた磨崖五輪塔、宝塔、経塚、六地蔵塔、無縫塔、灯龍、鎌倉時代から戦国時代に至る数多くの五輪塔が古い歴史を物語っている。

町指定文化財。

写真=大慈寺住職らもあいさつ

この日は、歴史研究会のメンバーたが次々と集まり、福谷氏が道隆寺について説明。吉田管長ら一行を横断幕で出迎えた。

吉田管長らが五輪塔前や観音様の前などで読経を行い、参加者が手を合わせていた。

写真=本城集落センターで交流会も

写真=道隆寺跡の発掘や管理の歴史など語る福谷氏

また、本城集落センターで交流会があり、福谷氏が道隆寺跡を40年かけて廃仏毀釈で地中に埋められていた五輪塔を掘り返し管理してきたこと、その自身の歴史など話し、永野和行町長、村中キヨさんらもあいさつし、吉田管長が「皆さんもぜひ、鎌倉にもおいでください」などお礼のことばを述べていた。

写真=村中キヨさんも歓迎のあいさつ

写真=お礼の言葉を述べる吉田管長

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)