《雑草 》

青臭く「平和」や「対話」という言葉を伝えていきたい

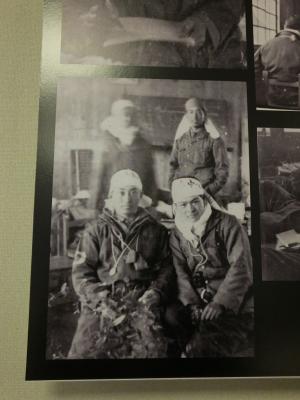

戦後80年の終戦記念日を迎えた。

ここ最近、終戦ではなく「敗戦の日」にすべきだと伝えている。

今の若い人たちの中には、日本がどんな戦争を行ってきたのか、広島や長崎に原爆が落とされ、戦争が終わったということは知っているのだろう。

ただ、戦争を体験した人たちが少なくなった現在、言葉としての戦争を語るときに、例えば本来なら「占領軍」とするところが「進駐軍」としたように、戦後の混乱を少しでも緩和するために「終戦」や「進駐」という言葉を使ったとも言われている。

しかし敗戦から80年経ち、そして今後、90年、100年と経とうとするときに、6年8か月間という長い間、日本が占領されていたという歴史。

鹿屋でも敗戦直後、高須、金浜海岸に米兵約2500人が上陸し、鹿屋基地が占拠され、3年3ケ月間、米第5空軍に占領されたことは、大人の中にも知らない人が多いのではないかと思う。

特に基地だけの占拠で済んだので、市民の認識は薄いのだろうが、その裏でどんな歴史、ドラマがあったのかも余り知られていない。

終戦でなく「敗戦」、進駐でなく「占領」

言葉遊び的なことではなく、戦争体験者が居なくなる時が目の前にきていて、「敗戦」という言葉の意味や中身、「占領」されたという歴史の意味をダイレクトに受け止め、それをこの8月を迎えるたびに、その言葉をかみしめ、戦争、そして敗戦をしっかり歴史認識することも大事ではなかろうか、そう感じたりするからだ。

特に、ロシアとウクライナ、イスラエルとパレスチナのほか、世界中で戦争や紛争が絶えなく、飢餓や貧困、難民、近い将来くるであろうとされる食料不足、これらに異常気象や地球温暖化による様々な影響などを考えると、今の平和と言われているときがいつまで続くのか。

加えて米国の保護主義的、国と国をディールで計ろうとし、欧州や他国でも右傾化が強まろうとしており、さらにはAIで情報が左右される時代。

10年後の国際情勢をしっかり占える人はいなのだろうし、あまり言葉に固執したくはないが、戦争体験者が居なくなるという日本の新たな戦後という節目に、言葉の持つ歴史の意味を考え、終戦や進駐ということでない戦争の歴史を考える若い世代が少しでも増えてくれたら…と思ったりする。

80年間続いた「平和」を次の世代に繋ぎ紡いで

戦後80年の報道番組等で、安全保障上の問題を取り上げ、米国との関りが伝えられたりする。

知識としてそれらは必要なのかもしれないが、度々、それも延々と耳にし目にすると、逆に国民がそうした現実の戦争を自分たちのこととして意識することに繋がりやしないか。

理想論的なもの言いをするなと言われるかもしれないが、この80年間続いた「平和」を次の世代にしっかり繋ぎ紡いでいくために伝えていくこと。

戦前戦中のテレビや新聞によるプロパガンダ、今後はそれに代わるネットやSNSが大きく影響を与える時代。

「敗戦」「占領」の延長線上にある今の「平和」、スマホ上で「戦争」や「抑止力」という言葉が飛び交うのでなく、「平和」が響き合うように、今度こそはテレビや新聞がネット社会を監視し見守る立場にならないといけないのかとも思う。

2度と繰り返さないためにも青臭く、小さな小さな地域の報道として、また一国民として「平和」や「対話」という言葉をもっと伝えていきたい。(米永20250815)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)