《歴史 》

鹿屋ふるさと探訪会の道隆寺・吾平・笠之原の史跡巡り

鹿屋ふるさと探訪会は、令和7年4月23日、道隆寺・吾平・笠之原の史跡巡りを行った。

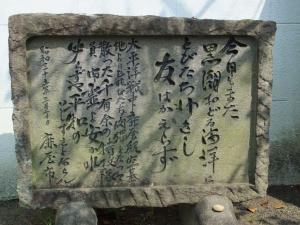

写真=持田水害記念碑

鹿屋ふるさと探訪会は、令和7年4月23日、道隆寺・吾平・笠之原の史跡巡りを行った。

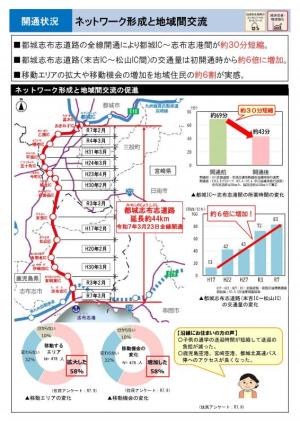

写真=笠之原の山舞楽

飴屋敷観音は、上名飴屋敷の東用水路の東上にあり、観音(総高 174 センチ)の台石に、「惟眨(これとき)享保六(1721 年)

辛丑(かのとうし)六月吉祥日」と刻んであり(今から304年前)、完形の石像で真に立派な観音。

吾平町内にある7体の観音を代表する観音で、明治の初めの廃仏毀釈の「諸仏うちこわし」のときに、石像の観音だけは災いをのがれました。

本車田の田の神像は、内でも珍しい山水付きの田の神像。白質粗面の岩を丸彫りした像で、引き続いて山水を表現したと思われるものが刻み添えてある。

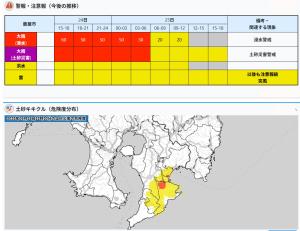

持田水害記念碑は、吾平町誌によると、昭和24年6月20日夕方より来襲したデラ台風は、豪雨を伴い、大隅地方にその猛

威を振い、之による当町の持田地区の災害は最も悲惨で、その被害は実に言語に絶するものがあった。と書かれており、死者 23名の他に各種の被害状況が具体的に示されている水害記念碑。

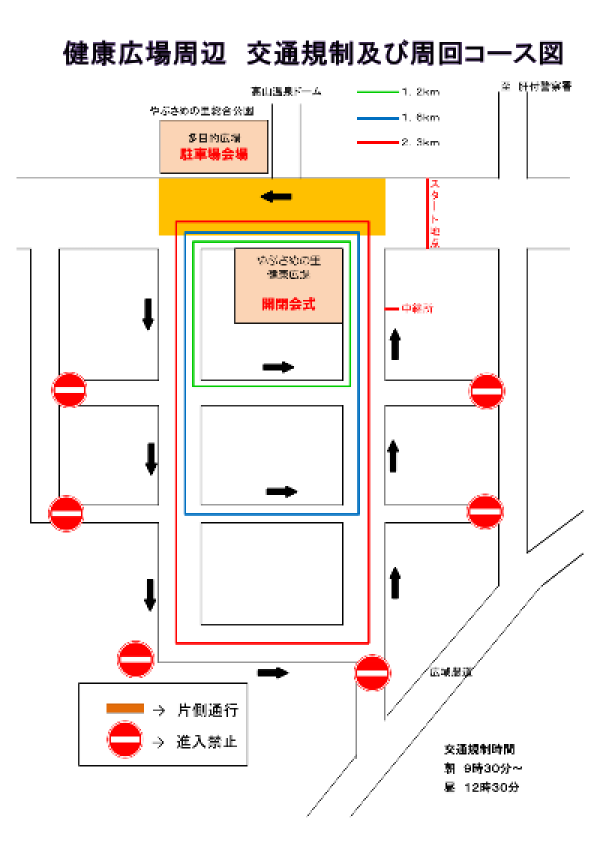

写真=笠之原の共同墓地

権現島は、下名の井神島の南にある田の中の小山で、この付近は肝付氏と島津氏が戦った場所と伝えられており、肝付勢は、この辺りのぬかるみに大木を浮かべ、島津勢を迎え、ぬかるみと大木に悩まされて、けが人と死者がたくさん出たという。肝付勢にも沢山の犠牲者が出て、戦いの後で、死者とその鎧、兜、刀など多くの物を権現島に埋めたとされている。

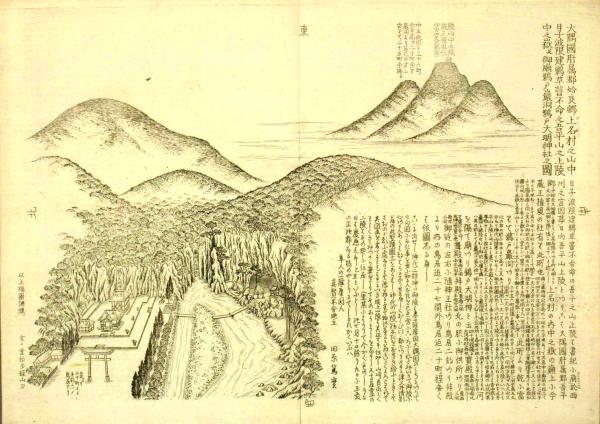

姶良郷下名人配・永代移者顕彰碑は、戸時代初期(明暦・万治)から幕末期までの約三百年間、薩摩藩では、薩摩半島(西目)から大隅半島(東目)に人を半ば強制的に移動させて、農耕をさせる政策をとった。

この強制移住の圧政には、苦悩したり不満をもった人が少なからずいたはずで、ただし、藩政以後は、自由を求めて大隅半島に移住した人が多かったという。

笠之原の登り窯の跡は、伊集院苗代川から、宝永元年(1704)に2年かけて、藩主網貴の時代に現在の鹿屋市笠野原に、その一部の人たちを移住させている。その数は30余家男女160余名。移住した人たちは農耕の暇々に製陶に従事したので、製品は日用雑器が主であった。

幕末ごろになると笠野原も人口増加したため慶応2年(1866)11 月、80家351名が笠野原から8キロほど離れた現在の大姶良星塚敬愛園の近くの萩塚町に分住した。

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)