《おおすみ雑記 》

食の自給率にも繋がっていく大切なことだと思う

安全な給食と小規模農家はコインの表と裏だという。

思うのは、これまで書いてきたように今、近代農業というものにあまりにも固執し過ぎではないのだろうか、高度成長期を経て経済が右肩上がりで伸び、農業を産業として捉え、作物の収量を上げることに力を注いできた。

それは農薬や化学肥料を使っての農業で邁進、私たちの食の在り方も大きく変わってきた。

それが私たちの生活にどういった影響を与えてきたのだろうか、そうしたことを考える人たちが最近増えてきて、例えばネットでも自然農法や有機農法、オーガニックと検索しても、自然農法だけでも285万件ヒット。

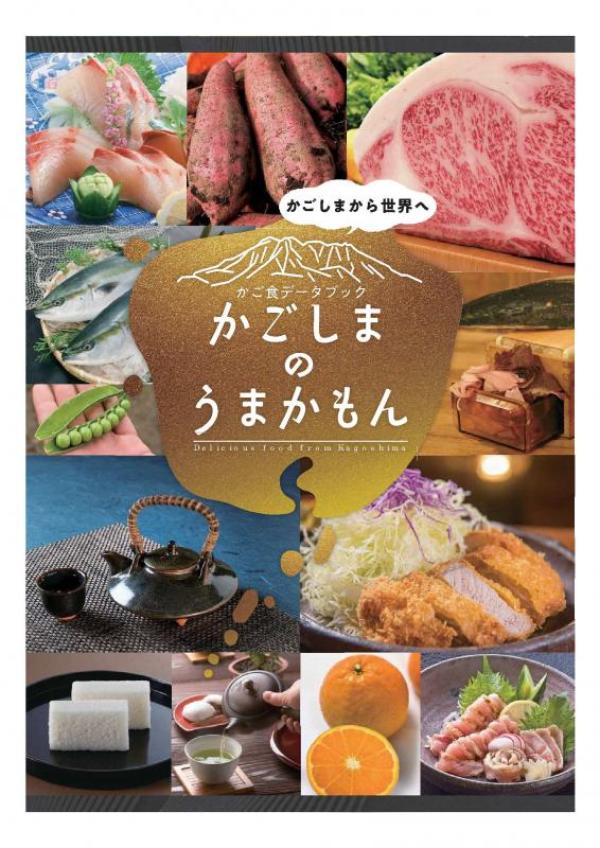

この週末には、鹿児島市内でオーガニックフェスタかごしま2024が23・24日に開催され、100店舗以上、大隅半島からも10店舗を超え出店する。

また、23日には、鹿児島市内で自然栽培パーティ全国フォーラム2024in鹿児島も開催される。

24日には鹿屋市下祓川町のなちゅらるーちぇで、おおすみオーガニックマルシェなど、実りの秋にふさわしいイベントが開催される。

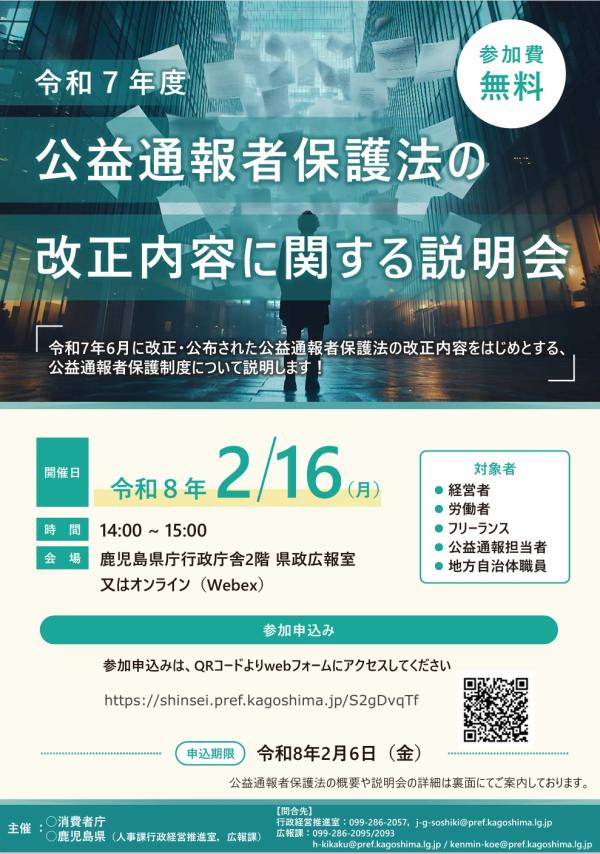

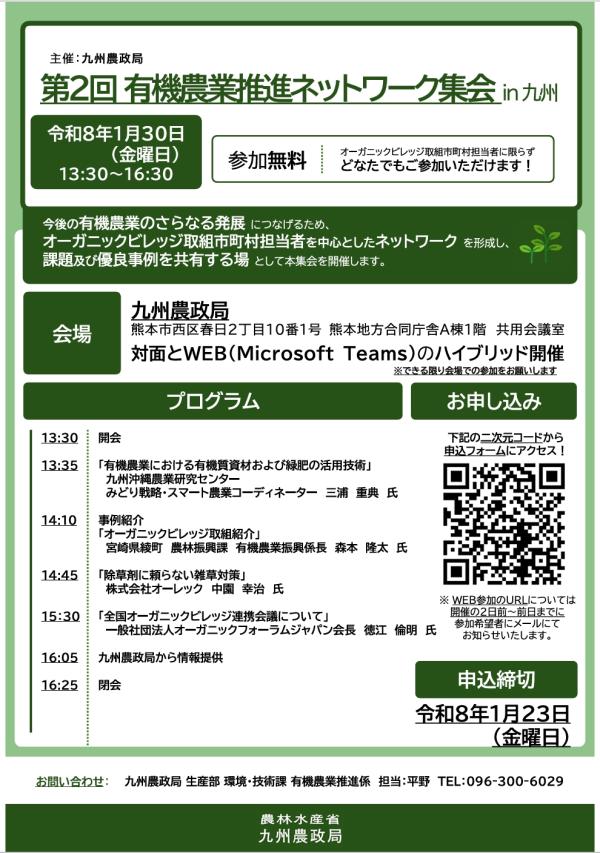

そしてこの8・9日に常陸大宮行われた第2回全国オーガニック給食フォーラムの視察研修報告会が20日鹿屋市東地区学習センターである。

そこで出店する人たち、農家は、農業本来の在り方というか、食べる側の農業を考え、それが私たちの、特に子どもたちの口にする食べ物をもっと安心に…と考えている人たちが多いのだろうと思う。

いま抱えている様々な課題は、なるべくしてなったとも言えるのか

私たちの年代は、以前は八百屋や肉屋など、一つの通りが〇〇市場となり、近くで獲れた野菜や肉を買って育ってきた。

今は、スーパーで鹿児島にいながら北海道産の野菜を買ったりできる、というよりも、今は地産地消売り場もちらほら見掛けるようになってはいるが、一年中、しかも同じような整った形や味で、身近で獲れた旬の野菜を買えないということになっている。

そのことが、地元の農家や市場にとってどういったことになってきたのか、大量生産の野菜が全国各地から集まり、そうした一見便利になったような生活が、既存の小規模農家、地方の小規模農家の活力を削いで、後継者が育たたないという現状が生まれてきた。

加えてそれら農村が廃れてきて、地方が衰退していく要因ともなっている。

そして国が進めてきた市町村合併が拍車をかけ、全国に3232あった役場を中心とした地方の拠点が1730まで減らされ、特に対等合併と言われながらもほぼ吸収合併と同じようになった地域は、どんどん疲弊していく傾向にあり、人口も減少、若い人たち、子どもたちの姿が消えていき、学校の廃校がさらに拍車をかけている。

さらに住民の声が届きにくくなり、住民サービスの低下、旧市町村地域の伝統・文化、歴史的な地名などの喪失も生まれている現状。

いま抱えている様々な課題は、なるべくしてなったとも言えるのだろうか。

そうしたことも含め今、社会が大きく変化していく中で、逆なベクトルで日本の農村も動こうとしている。

それが全国オーガニック給食フォーラムやオーガニックフェスタかごしま、おおすみオーガニックマルシェだったりするのだろう。

いよいよ日本も、未来の子ども達のために本格的に動き始めた

改めて、安全な給食と小規模農家はコインの表と裏だという。

第2回全国オーガニック給食フォーラムの主催者側のコメントとして「いよいよ日本も、未来の子ども達のために、本格的にオーガニック学校給食が動き始めたのです。」という声が上がっていた。

安全な給食と小規模農家はコインの表と裏というだけでなく、食の自給率にも繋がっていく大切なことだと思う。

また、全国オーガニック給食フォーラム壇上にJAの組合長さんらが15人程勢揃いしたという。

同フォーラム実行委員会委員長で、常陸大宮市の鈴木定幸市長は、子どもたちに最高の給食を届けたい~まず一歩を踏み出そう~と題して、子どもたちに最高の給食を届けたい、この思いから私はオーガニック粉食に取り租み始めました。

人の心と体は、食べたものでできています。育ち盛りの于どもたちに、安全でエネルギー溢れる食を提供することは、私たち大人の責任です。近年、発達障がいやアレルギー、アトピーを持つ子どもの数が増えており、その原因はどこにあるのか、様々な調査研究をいたしました。

その中で、オーガニック給食を取り入れることで、病欠の子どもが滅った、子どもの症状が緩和されたという事例を知りました。

エビデンスは明らかになりていないにしても、食を改善することで良くなった事例があるのならやってみる価値はあるだろうとの想いから、今回のオーガニック学校給食実現に向けた活動が始まりました…などと取り組みの内容を含めメッセージを出している。

オーガニックは難しい、無農薬は絶対できないという人も多くおられる。

その常識でずっときて簡単ではないのかもしれないが、特に学校給食に関わる人たち、センター化された給食だとなおさらだが、今度は子どもたちの笑顔のため給食に自分たち、その地域で作った野菜を…など考えながら、農業が盛んな地域だからこそ、農業そのもののためにも今のこの流れを立ち止まって見て欲しいと願う。(米永20241119)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)