《議会 》

大崎町一般会計予算 前年比7.1 %増の131億191万5千円

令和7年3月第1回町議会定例会は、令和7年3月5日開会し、会期を25日までの21日間と決めたあと、諸般の報告、行政報告があり、次の議案が上程された。

令和7年度大崎町一般会計予算は、対前年比7.1 %の増の131億191万5千円。

主なものは、総合体育館大規模改修工事(合体育館の外構・内装・電気を改修する工事・2年目) 8億2000万円。定住住宅取得補助金(住宅取得にかかる費用の補助)1億2500万円、大崎町移住応援支援金(大隅地域以外からの転入者で就業している方に向けて支援金を支給)1000万円など。

なお、一般質問は17日の予定。

上程議案は次の通り

令和6年度大崎町一般会計補正予算(第8号)

令和6年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

令和6年度大崎町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

令和6年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定

大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

非常勤職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定

大崎町総合計画の基本計画

令和7年度大崎町一般会計予算

令和7年度大崎町国民健康保険事業特別会計予算

令和7年度大崎町後期高齢者医療特別会計予算

令和7年度大崎町介護保険事業特別会計予算

令和7年度大崎町水道事業会計予算

令和7年度大崎町公共下水道事業会計予算

大崎町職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

大崎町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定

大崎町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

東靖弘町長の施政方針及び予算説明要旨

令和7年第1回大崎町議会定例会において、令和7年度当初予算及び関連諸議案のご審議をお願いするにあたり、施策に関する所信とともに、当初予算の概要をご説明し、議員各位をはじめ、町民の皆様に町政へのご理解とご協力を賜りたいと存じます。

はじめに、ふるさと納税寄附金については、令和6年度は50億円を超える多額の寄附をいただきました。

寄附者をはじめ、町議会の皆様や関係する事業者の皆様に心から感謝申し上げます。

さて、政府は、国の令和7年度予算案のポイントを、「賃上げと投資が牽引する成長型経済へ移行するための予算」とし、物価上昇を上回る賃上げの普及・定着や、構造的な変化と社会課題への対応等を掲げ、骨太方針に基づき、歳出改革の取組を継続していくとしております。

そのほかにも、「食料・農業・農村基本法」の改正に伴う食糧安全保障の強化等の農林水産関係の施策の充実・強化や「こども未来戦略」に基づく子ども・子育て支援の実施についても言及されております。

また、石破総理は施政方針演説において、地方創生2 . 0を強く推進していくと述べられたところですが、本町におきましても、「持続可能なまちづくり」に取り組んでおり、国の動向等については注視しているところでございます。

令和7年度においても、これらの課題に対する事業については、より一層精査・発展させ、質の高い施策に取り組んでまいりたいと考えております。

「持続可能なまちづくり」をめざし「ひと」を育む施策

さて、早いもので、町民の皆様から信任を賜ってから、6期目も4年目を迎えました。

輝かしいふるさと大崎を子や孫の世代に引き継ぐために 将来にわたって持続可能な地域社会の構築に向け、力を合わせて新しい時代を切り拓くという理念の下、令和7年度予算案においても、私の公約で掲げました目標や指針を柱とし、「持続可能なまちづくり」をめざし、「ひと」を育む施策をもって郷土おおさきを活性化させる地方創生に取り組む所存でございます。

はじめに、「人口減少対策」に係る施策でございます。

全国的な出生率低下による少子化は、深刻な課題となっており、本町におきましても、令和5年度時点で出生者数49名と年々減少しており、少子化問題は喫緊の課題で、人口減少の要因の一つとなっております。

人口減少に歯止めをかけるため、これまでも移住・定住に係る施策や子ども・子育てに係る施策を実施しているところでございます。

移住・定住に係る施策については、宅地分譲や住環境整備への各種助成など様々な事業を実施してまいりました。

これら既存事業について効果検証を行いながら実施するとともに、令和7年度は移住対策を強化するべく、移住支援金制度を新たに創設することを計画しております。

また、子ども・子育てに係る施策については、出産祝い金の創設や保育所利用者負担金、保育所等の給食費無償化など様々な分野で事業を実施し、社会・経済的にも安心・安定した子育てができる環境を整備しております。これらの事業についても効果の検証を行い、更なる有効な施策を実施できるよう取り組んでまいります。

令和7年度においては、これらの事業と併せて、医師不足解消のための施策や企業誘致制度を拡充させるとともに、引き続き高齢者等の移動手段の確保に関する支援や、健康づくり・生きがいづくりを推進し、誰もが住みやすい、誰一人取り残さない活力あるまちづくりの実現をめざした施策も実施してまいります。

生活に係る施策を充実させることで、あらゆる分野・角度から住みやすいまちづくりを推進し、この「人口減少対策」について、取り組んでいく所存でございます。

即座に成果や効果が見え難い課題ではありますが、継続して対策を実施し、より効果的な事業を研究し続けることが重要と考えておりますので、今後も重点的に取り組んでまいります。

次に「スポーツ・観光」に係る施策でございます。

「スポーツ観光おおさき」を通じて、町内のスポーツ施設などを活用した様々な企画が展開されており、スポーツと観光を一体にした振興施策に努めてまいりました。令和7年度においても、更なる可能性の模索や研究を行い、地域の振興に寄与する取組を進めてまいります。

また、令和6年より実施しております大崎町総合体育館の大規模改修工事につきましては 、和7年度中の完成を予定しております。完成後においては本町の中心的なスポーツ施設の1っとして、町内外問わず多くの方々に利用していただけるよう努めてまいります。

最後に、「教育」に係る施策でございます。

大崎町の未来を担うのは子どもたちです。これまでも子どもたちを取り巻く教育の環境を充実させ、質の高い教育を提供することをめざして取り組んでまいりました。

令和7年度においては、第2期G I GAスクール構想の下、令和2年度に整備しましたタブレット端末の更新を行うとともに、より効果的な教育の実施や各小・中学校の屋内運動場の空調設備等の整備を計画するなど教育環境の改善に努めてまいります。

また、保護者の経済的負担を軽減するための入学援助金や給食費の完全無償化など、学校の内外両輪から教育環境を支援し、さらなる教育支援の施策を充実・発展させてまいります。

令和7年度における当初予算の主な要点を申し上げさせていただきましたが、公約実現に向け、各般の施策に全力で取り組むだけでなく、各事業の効果検証や見直し等の検討を行い、より効果的な町政に努める所存でございます。

以上、私の所信について申し上げましたが、 こうした考えのもと編成しました令和7年度当初予算につきまして、一般会計予算額は、131億191 万5千円で、対前年比7. 1 %の増となっております。

各課の施策等説明

はじめに、農林振興課関係でございます。

あらゆる産業において人材不足が叫ばれる中、農業を始めとする第一次産業においても、新たな担い手の確保は一層厳しい状態にあります。加えて現在の従事者の高齢化も進展し、さらには、様々な資材等の高騰から、経営環境も厳しさを増しております。

このような現状に加え、気候変動による食糧生産の不安定化に起因する食料安全保障上のリスク増加や地球温暖化、生物多様性など環境等の持続可能性に配慮した取組の関心の高まりなどに対応するため、令和6年6 月に食料・農業・農村基本法が改正され、新たな基本理念のもと、食料安全保障、環境と調和のとれた食料システムの構築、人口減少下に対応したスマート農業等の推進が図られることとなります。

このような中、本町が進める農林水産業施策においても、従来の事業に加え、法の趣旨に沿った事業を展開し、新たな視点も加えた中で、第一次産業が抱える課題の解決や、持続的発展に向けた取組を進めてまいります。

水田農業関係では、持続可能な水田農業をめざし、従来の経営所得安定対策事業の推進に加え、水田の荒廃農地抑制に資するため、畑地化された水田における新規作物の栽培実証を中心とした元気な地域創出モデル支援事業を実施いたします。

営農推進関係では、農業後継者確保対策として事業承継就農研修事業を開始し、後継者のいない農家の支援を実施いたします。併せて新規就農者確保対策として都市部でのPR活動等を行ってまいります。

さつまいも基腐病につきましては、令和7年度も各種事業を活用した防除体制の確立や土壌改良等を行いながら、発生軽減に努めてまいります。

また、令和6年度策定した地域計画を随時見直し、担い手等への農地集積を進めてまいります。

耕地計画関係では、農村地域の良好な景観形成や農地保全、水源のかん養等の多面的機能の維持において多面的機能支払交付金を活用し、各保全協議会と連携をとりながら水田等の適切な保全管理が図られるよう努めてまいります。

県営事業でございますが、農村地域防災減災事業につきましては、畑地帯の農地侵食防止を図るため、引き続き、西中沖地区と東中沖地区の排水施設整備事業を県と連携をとりながら進めてまいります。

水田ほ場整備事業につきましては、工事費について農業者の費用負担を求めない農地中間管理機構関連農地整備事業により、益丸地区、有村下地区及び谷迫地区の整備を実施するとともに次期整備地区につきましても、引き続き取り組んでまいります。

畑地かんがい関係では、農業水路等長寿命化・防災減災事業や、曽於地域畑地かんがい更新事業推進協議会において曽於地域関係機関が一体となって、曽於南部地区の水利施設の長寿命化対策を推進してまいります。

畜産関係は、物価高騰等による経費圧迫・経営環境の悪化に加え、将来性への不安感から後継者の育成が足踏みの状態となり、また、経営者の高齢化が進み、離農者が増えつつある現状にあります。

このような厳しい経営環境の中でも、魅力的な持続可能となる経営基盤の維持・発展を推進するために、畜産組織など関係機関と連携を図りながら対策を講じてまいります。

家畜防疫におきましては、高病原性鳥インフルエンザが県内でも発生し、国内外で依然として豚熱、ロ蹄疫等の家畜伝染病が発生している状況に鑑み、飼養衛生管理基準に従い、消毒等を徹底し、自衛防疫の認識を高めていくように関係機関と連携し防疫対策に取り組んでまいります。

林業振興につきましては、健全な森林の育成と間伐や主伐後の新植・下刈り等による林業の成長産業化を推進するとともに、全国的に課題となっている里山の放置竹林等の保全対策も取り組んでまいります。

また、観光資源「くにの松原」の美しい白砂青松の景観保全並びに飛砂防備保安林機能の維持・向上を図ることを目的に、松くい虫等の森林害虫から松林を守る防除事業を引き続き実施してまいります。

有害鳥獣対策では、電気柵等設置補助事業についてワイヤーメッシュ柵設置も交付対象として追加し、更なる被害軽減の対策に努めてまいります。

また、猟友会から推薦いただいた方を鳥獣被害対策実施隊員として任命し、農作物被害が甚大な地区の鳥獣被害対策を行政と連携しながら取り組むことで、鳥獣被害の軽減に努めてまいります。

水産振興につきましては、ウナギやヒラメ等の放流事業を実施し、継続した資源管理型漁業を支援し、関係する漁業団体と連携を図りながら、漁港整備等、漁業経営の安定化対策を進めてまいります。

次に建設課関係でごさいます。

道路は、地域の社会・経済活動を支えるとともに、私たちの日常生活を支える社会基盤として大変重要な役割を担っております。この基盤をより長く、安全に利用していただくために、道路の適切な維持補修、改善を行い、快適な道路環境の保全に努めてまいります。

土地改良関係につきましては、町単独事業によるメンテナンスフリーや農道舗装補修を行うなど、維持管理に努めてまいります。

また、農地耕作条件改善事業により、令和6年度から引き続き神領池尻地区排水路、中尾2地区、長田地区農道の整備を実施するとともに、地域振興推進事業により、中尾地区農道の整備を進めてまいります。

道路改良関係につきましては、過疎対策道路整備事業による町道在郷線の道路拡幅工事を実施するとともに、道路局所管補助金事業により令和7 年度も引き続き、町道永吉菱田線、三文字西迫線、南中組中村線の改良舗装工事を実施してまいります。これにより児童生徒の通学路や地震津波時の避難路及び緊急輸送道路確保を図ってまいります。

橋りよう関係につきましても、橋りよう長寿命化修繕計画に基づき、橋りようの修繕工事等を行ってまいります。

河川関係につきましては、防災・減災の観点から出水期に向けた維持補修や、寄洲除去を行い適切な維持管理に努めてまいります。

公園関係につきましては、公園内の維持管理に努めるなど、公園利用者の利便性向上を図ってまいります。

住宅関係につきましては、住民の安全で快適な住まいを長期的に確保するため、適切な住宅環境の維持改善に努めてまいります。

災害復旧事業につきましては、令和6年度に被災しました塗木地区他1 地区の早期完成と、豪雨等による被災の迅速な対応に努めてまいります。

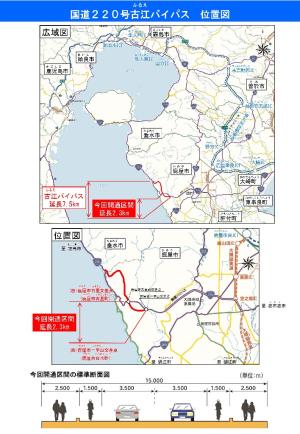

次に国・県営事業関係でございますが、国営事業につきましては、引き続き国道220号益丸地区と菱田地区の自歩道整備が実施されます。

県営事業につきましては、特定交通安全施設等整備による県道大崎輝北線仮宿地区の歩道設置工事が引き続き実施される予定でございます。

また、令和7年度より県道黒石串良線のグリーンロード交差点から東串良町境への区間を、県の道路整備事業により測量設計等が着手される予定でございます。

今後も、これら国・県の事業につきましては、早期完成に向けた要望活動等を行ってまいります。

次に、保健福祉課関係でございます。

出産前から子育て、高齢者福祉まで、あらゆる世代の支援に努めておりますが、その中でも喫緊の課題となりました、地域医療を担う医師不足を解消するため、「医療確保プロジェクト」を進めておりますが、令和6年度から実施しております「開業医支援事業補助金」に加え、「サテライト診療所設置運営等支援事業補助金」をスタートいたします。

医療法人等によるサテライト・分院を後押しするもので、開業に必要な土地や建物、医療機器等の購入に加え、開業前から開業後の一定期間に必要な経費に対して、その一部を補助するものでございます。開業医支援事業及びサテライト診療所設置運営等支援事業のいずれの制度も最大で2 億円の補助をいたします。

また、高齢化などを理由に年々増加傾向にある帯状疱疹について、国は 6 5歳以上の5歳刻み年齢の方を定期接種の対象として位置づける予定でございますが、町としては令和6年度同様、5 0歳以上の方を対象に帯状疱疹予防接種費用の一部を助成することで、帯状疱疹の発症予防及び重症化予防に努めてまいります。

子育て支援につきましては、こどもの成長及び子育て世帯を社会全体で支え、支援するために経済的支援と伴走型相談支援の2本柱で妊娠期からの切れ目ない支援を実施してまいります。

相談窓口として、「子ども家庭総合支援拠点」を設立し体制強化を図るとともに、「こどもまんなか社会」への協働に取り組み、子ども・子育て支援等の充実を図ってまいります。

経済的支援施策としては、保育料の無償化及び保育園等の給食費全額補助、放課後児童クラブを利用する生活保護世帯並びに非課税世帯などの生活困窮世帯に対しては、利用料を全額助成しております。

また、子どもの誕生を祝う「新生児10万円給付金」や新たに法制化されます「妊婦のための支援給付金」、子どもを望む夫婦への「不妊治療助成」、令和6年度までは住民税非課税世帯のみが対象だった「子ども医療費窓口無料制度」を課税世帯も含めた高校3年生までに拡充するなど、引き続き安心して出産・子育てができるよう体制整備に努めてまいります。

併せて、これまで以上に、認定子ども園・保育園の保育事業や子育て支援センター、子どもの居場所づくりなど、各種子育て政策の充実を図ってまいります。

健康増進対策につきましては、ウェブでの予約や待ち時間の少ない完全予約制の検診を定着させていくことで、若い世代でも受けやすい検診の環境整備に努めてまいります。

また、65歳以上及び障害者手帳をお持ちの方 「温泉保養利用券」を活用した健康増進も継続して推進してまいります。

社会福祉につきましては、少子高齢化や地域のつながりが希薄化する中で、高齢者や障がいのある方が孤立しないように、地域の見守り活動を行い、身近な相談相手となる厚生調査員活動や、地域づくりや生きがいづくりを行う社会福祉協議会、シルバー人材センター活動を引き続き支援していくとともに、個別避難計画書の作成に向けて準備を進めてまいります。

また、物価高騰は暮らしにも大きな影響を与えておりますが、2月から国の物価高騰対策事業として非課税世帯等に対する給付金事業を実施し てまいりました。令和7年度では、その対象とならなかった世帯に対して、町独自に給付金事業を計画しております。

高齢者福祉につきましては、住み慣れた地域において安心して暮らせる支援策として、「配食サービス」、「介護手当」及び、「介護用品支給事業」を引き続き実施いたします。併せて、社会的つながりを持っことによる生きがいづくりを推進するために、老人クラブ育成に力を入れてまいります。

また、認知症や知的障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、成年後見制度の普及や権利擁護の推進に努めてまいります。

障害者福祉につきましては、障害福祉計画に基づき、障がい者が住み慣れた地域で、ともに支えあい、誰もが安心していきいきと暮らせる環境づくりを行うため、引き続き障害福祉サービスの充実や、地域生活支援事業に取り組んでまいります。

また、町内において、療育支援事業を実施する事業所の開設に要する経費に対し、補助金を交付す こ により事業所開設を促し、「育ちにくさをもっ子ども」や「障がい児」とその家族が安心して暮らせるまちをめざしてまいります。

次に、町民課関係でございます。

窓口業務につきましては、来庁される方々に対して笑顔と丁寧な挨拶を 心がけ、迅速かっ正確な事務処理と、適切な窓口サービスの提供に努めるとともに、マイナンバーカード取得も引き続き推進してまいります。

また、マイナンバーカード等を活用し、申請書や届出書の記入を減らす「書かない窓口」に取り組み、住民サービスの向上と事務の効率化を図るとともに、個人情報の適正な管理に基づく業務の遂行に努めてまいります。

戸籍関係につきましては、令和7年5月、改正戸籍法の施行により、 れまで記載がなかった戸籍の氏名に読み仮名を記載することとなりますので、対象となる方の通知などの業務を遺漏なく遂行してまいります。

次に、環境政策課関係でございます。

資源循環の取組に関しては、令和6年に閣議決定された第5次循環型社会形成推進基本計画に基づき、循環型社会形成に向けて、政府も大きく動き出しております。

再資源化に関しては、多様化する社会情勢に対応するため、自治会の共同分別収集によるごみ出しの補完を行いながら、引き続きごみ出しの機会の拡充を図ってまいります。

また、高齢化社会の大きな課題のひとつである紙おむつの再資源化については、引き続き重点的に取り組んでまいります。

家庭ごみの分別が困難な高齢者や、心身障害者等の負担軽減を図るための仕組みを構築し、介護、社会福祉関係機関との更なる連携を強化しながら衛生的な住環境の維持、生活者の支援や負担軽減を図り、安心してごみ出しができる環境づくりに努めてまいります。

また、世界的な問題である地球温暖化による自然災害等の危機的状況に対して、大崎町地域脱炭素ロードマップに基づき、太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入や蓄電池の普及に努め、脱炭素社会の実現に向けた取組を更に進めてまいります。

浄化槽の普及に関しましては、生活排水の適正処理の推進のため、合併処理浄化槽の普及啓発を図り、生活環境の保全を図ってまいります。

次に、税務課関係でございます。

現在の社会経済活動は、景気の下振れや長引く原材料価格・物価高騰などを背景に所得環境・企業収益が悪化するリスクも懸念されるものの、コロナ禍からの回復基調を維持しており、国の経済見通しにおいても町税収入は概ね堅調に推移する見通しでございます。

このような状況と近年の実績を踏まえ、町税全体の歳入予算につきましては、令和6年度に対し増額を見込んでおります。

町民税につきましては、個人分の定額減税の終了と法人分を含む令和6 年度までの実績により増額を見込んでおりますが、物価高騰等の見通しは依然として不透明であるため、今後の推移については注視が必要であると考えております。

固定資産税につきましては、野方の照日神社奥と佐土原集落周辺の太陽光発電施設がそれぞれ供用開始されたことにより増額を見込み、軽自動車税種別割につきましては、車両台数の減が予想されるため、減額を見込んでおります。

市町村たばこ税につきましては、令和7年度税制改正の中で、防衛財源の確保に係るたばこ税の増税は令和8年度から開始することが明記されたため、令和7年度も現在の税率で見込んでおります。近年の健康志向の高まりにより販売本数の減少は見込まれますが、令和6年度までの実績により増額を見込んでおります。

町税は、町財政の根幹をなす重要な財源であり、適正な賦課が求められますことから、引き続き課税客体の適正な把握に取り組みながら、公平な税負担を念頭に町税徴収率の向上にも努めてまいります。

次に、企画政策課関係でございます。

はじめに、移住・定住対策についてでございます。

人口減少が進行する中、社会増を促すため、新たに移住支援金制度を創設いたします。本制度は、若年層や子育て世代を対象に、大隅地域以外からの転入者で就業している方に対し、最大200万円を支給する制度でございます。

当面2か年の実施を予定しております。

また、これまで施策の中心であった環境配慮型定住住宅取得補助事業については、開始から3か年が経過し、人口増加に対して一定の成果が得られたこと及び近年の建築資材高騰の背景から内容を見直ししております。

補助金の各種加算方法を改め、補助金の最大額を5 00万円に引き上げることで、一層の効果を図りたいと考えております。

さらに、野方地区の活性化について、旧大崎第一中学校跡地の活用が長年の課題となっておりました。現在、民間事業者からの提案を募るための準備が整い、3月から公募期間に入ります。今後も引き続き、跡地の早期活用が図られるよう努めてまいります。

次に、自治組織の方向性についてでございます。

自治組織につきましては、自治公民館の「加入率の引き上げによる自治組織の維持」という考え方に頼らない、別の視点からのアプローチを試みております。

具体的には、菱田地区を新しいコミュニティのモテル地区として選定し、組織の方向性について模索しております。

このため、地域への理解を深め、モテル地区として円滑に活動するための支援業務を実施してまいります。

一方、この試みと併せまして、重視すべき課題が自治公民館でございま す。

近年では、各集落の公民館建物の老朽化が顕著となっていることから、建物修繕に対する支援措置を創設いたします。

さらに、野方地区と同様、旧菱田中学校跡地の活用につきましても長年の課題でございます。

令和6年2月、議会議長宛てに提出された「菱田中学校跡地の地域活性化のための活用に関する請願書」の対応状況につきましては、請願の項目全てにおいて行政が実施していくことは困難であるため、企業誘致による手法を最優先に検討を重ねてまいります。

次に、男女共同参画の推進についてでございます。

令和6年5月に設置しました女性活躍推進会議を引き続き開催いたします。

この会議では、各年代層から幅広く女性委員を募り、女性の社会進出や活躍に繋がる取組並びにまちづくりの方向性について、引き続き議論を深めて頂きたいと考えております。

次に、多文化共生社会の推進についてでございます。

多くの外国籍の方々が居住する中、本分野については「言葉が分からな ことから来るコミュニケーション不足解消や、文化慣習の違いから生じるトラブル等の未然防止に意義があると認識しております。

外国籍の方々との相互理解を促進するため、国際交流員を活用しながら日本語を学ぶ場や交流の場を開催したいと考えております。

次に、商工観光課関係でございます。

はじめに、観光関係でございます。

先月開催されました陸上大会「2025ジャパン・アスリート・ゲームズイン大崎」は、令和7年9月に東京で開催される世界陸上競技選手権大会選考を見据え、国内のトップアスリートに加え、台湾からナショナルチームの選手が参加されたことで、各種報道等により多くの方に注目していただきました。

また、台湾とのホストタウン交流の一環として、台湾のナショナルチームが合宿地として毎年訪れておりますので、今後も交流活動に取り組んでまいります。

次に、令和6年7月に設立された「一般社団法人スポーツ観光おおさき」において、各種スポーツ団体の合宿誘致や大会の誘致活動に取り組んでおります。

また、アスリート向けの食事メニューや記念品などの商品開発などにも取り組んでおり、宿泊・飲食業をはじめとする地域経済へ波及効果をもたらす組織となるよう取り組んでまいります。

次に、商工業振興については、新規創業者や新規出店を促進するための補助事業に加え、企業価値の向上を通じた事業拡大、販路開拓など伴走型 の補助事業を実施し、商工業者を支援してまいります。

また、毎年発行している地域応援商品券も年末を目途に発行し、住民の皆様の消費喚起を通じて商工業振興を図ってまいります。

次に、ふるさと納税は、令和6年度は初の50億円を突破いたしました。

豊かな自然が織りなす一次産品をはじめ、加工品や工芸品等の地場産品の PRが実績に結びついているものと考えられ、今後も引き続きPRに注力してまいります。

また、ふるさと納税の寄附をされた方すべてにお礼状を送付しておりますが、直接お礼を伝え、さらに大崎町を好きになってもらうため、東京都内で大崎町単独でふるきと納税感謝祭イベントを計画しております。

強固なリピーターとなっていただき、更なるふるさと納税事業の推進を図ってまいります。

次に総務課関係でございます。

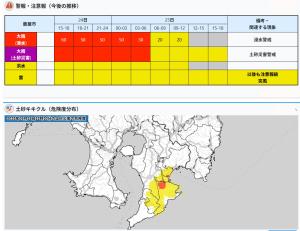

消防防災関係につきましては、令和6年8月の日向灘地震を含め、激甚化する自然災害が多発していることから、引き続き、津波避難訓練等を実施するなど、災害に対する体制をより一層強化し、住民や関係者の防災意識の高揚を図っていき、安心して生活できる環境の構築を図ってまいります。

防犯対策につきましては、子どもたちに対する付きまといや声掛け事案が発生しており、住民の安全・安心を守ることが喫緊の課題となっております。関係機関・団体の意見や要望などを踏まえながら、下校時等の見回りパトロール活動を継続していくとともに、通学路等への防犯カメラ整備を行ってまいります。

交通安全対策につきましては、関係機関と連携を図り、交通安全意識の向上や交通安全施策の推進に努め、交通事故が想定される危険箇所にカーブミラーやガードレールなど計画的に整備してまいります。

町有財産管理につきましては、遊休化している土地等の財産処分や有効活用を促進し、建物等の適切な維持管理に努めてまいります。また、各自治公民館で維持管理している防犯灯に関する補助金を創設し、防犯灯のLED化を進めてまいります。

電算関係につきましては、近年の情報通信ネットワークの発展により、社会全体で急速なテジタル化が進展しております。

令和3年度に策定した「大崎町DX推進計画」に基づき、町民の利便性向上や情報発信強化、業務の効率化、そしてデジタルテパイド対策に取り組んでまいります。

特にデジタルテパイド対策は、町民の皆様が利用しやすいツールの選定やデジタル機器が苦手な世代へのサポートを行ってまいります。

また、令和7年度末までを期限とする自治体情報システムの標準化の移行についても、準備を進めてまいります。

本町は令和8年1月をもちまして、町制施行から、節目となる9 0周年を迎えますことから、記念式典の開催を予定しております。

これまでの町制発展にご尽力いただいた皆様にこ臨席を賜りまして、感謝の意を表するとともに、これからの大崎町発展のための新たな出発点にしたいと考えております。

次に、教育委員会関係でございます。

管理課におきましては、令和7年度からの本町教育振興基本計画の基本理念「夢や希望をもち大きく崎(未来)をつくる大崎の教育」、また「主体的に学びともに支え合いたくましい自立力・社会力を備えた人づくり」を基本目標として、「お互いの人格を尊重し、豊かな心と健やかな体を育む教育」、「未来の社会の創り手となる資質・能力を伸ばし、社会で自立する力を育む教育」、「信頼され、地域とともにある学校づくり」、「協働で子どもを守り育てる環境づくり」、「地域コミュニティの基盤を支えるための社会教育環境」の推進を図ってまいります。

ソフト面においては、令和6年度から小中学校の児童生徒の保護者の経済的負担軽減として学校給食費の全額無償化を実施しておりますが、令和 7年度も引き続き実施し子育て支援に努めてまります。

不登校傾向にある児童生徒、保護者の支援につきましては、中学校においては引き続き校内教育支援センターにおいて対象生徒のサポートを行ってまいります。

また令和6年度設置いたしました校外教育支援センターにつきましては、学校や関係機関と連携を図りながら、児童生徒の学びの場や居場所づくりなどの多様な学習機会の確保やサポートに努めていくとともに、フリースクール通う児童生徒の保護者に対し、送迎に関する通学補助も行ってまいります。

ハード面については、学校環境の改善を図るため学校施設整備に取り組んでいるところでございますが、令和6年度から引き続き菱田小学校校舎長寿命化改修工事を実施す と もに、各小中学校の防犯カメラの設置・屋内運動場の空調設備等の整備を計画するなど、児童生徒の安心・安全な環境づくりに努めてまいります。

また、令和2年度の国のGIGAスクール構想第1期において本町で整備した児童生徒の1人1台端末等について、整備後5年が経過し端末更新の必要な時期を迎えることから、G1GAスクール構想第2期に向けた本端末の更新を行い、児童生徒の個別最適な学びと協働的な学びの更なる充実を図ってまいります。

次に、社会教育課関係でございます。

誰もが学び、成長し続ける社会の実現をめざし、生涯学習を通じて地域の絆を深め、個々の住民が持っ可能性を最大限に引き出す取組を進めるとともに、変化する時代に対応するため、学びの場を多様化し、学習機会の提供の拡充に努めてまいります。

人権教育においては、すべての人が平等で尊重される社会をめざし、人権教育を通じて町民一人ひとりが共に支え合い、多様性を尊重する地域社会の実現を推進してまいります。

青少年教育につきましては、青少年が地域や国境を越えた学びと経験を得られる環境を整え、未来に向けた自信と責任感を持った人材の育成に努めてまいります。

中央公民館につきましては、地域住民の交流拠点として幅広い世代が利用しやすい施設運営をめざし、地域の課題に寄り添い、文化・学び・福祉の促進を通じて、住民生活の向上に取り組んでまいります。

また、公民館予約やイベント参加のオンライン化による利便性向上にも努めてまいります。

文化振興関係では、本町の伝統文化を保存・継承するため、伝統芸能活動の把握と支援に努めます。また、町民参加型の事業として、文化協会との連携による文化祭を開催し、文化芸術活動の推進及び人材の発掘に努めてまいります。

さらに、町史編纂事業を中心に据え、地域の歴史・文化を次世代と伝える基盤づくりを進めてまいります。

図書館関係につきましては、地域の知的資源として、住民の学びと文化的成長を支える場を提供するとともに、多様な世代が利用しやすい図書館運営に努めてまいります。

また、子どもたちの読書習慣形成を目的に、セカンドブック事業に取り組んでまいります。さらに、大隅広域図書館ネットワーク事業を強化し、地域間連携の推進に努めてまいります。

生涯スポーツ関係では、すべての世代が生涯を通じてスポーツを楽しみ、 健康で豊かな生活を送る地域づくりをめざし、スポーツ推進委員を中心に住民が気軽に参加できる軽スポーツの普及・啓発に取り組んでまいります。

また総合体育館につきましては、大規模改修により空調設備の整備や照明設備の改善などが図られ、安全で快適なスポーツ環境の提供が可能となることから、利用者増加に繋がる取組を進めてまいります。

公営企業会計

次に公営企業会計についてこ説明いたします。

まず、水道事業会計でございますが、企業会計原則に基づく地方公営企業法上の財務規定が適用され独立採算で運営してまいります。

水道は住民生活において重要なライフラインであり、常に安心・安全を確保しなければなりません。

現在、本町の水道事業は、水道施設等の老朽化に伴う更新費用や電気料金高騰等による維持管理費の増大、給水人口の減や節水機器の普及等に伴う水道料金の収入減など、公営企業としての経営環境は厳しい状況ではありますが、喫緊の課題である、南海トラフ巨大地震等の対策として、施設等の耐震化率向上を図る部分については、一般会計からの補てん財源を基にスビード感をもって進めてまいります。

また、令和6年度から水道行政の整備及び管理等について窓口が国土交通省に一元化されたことにより、引き続き予防保全重視の長寿命化計画を水道事業においても実施してまいります。

次に、公共下水道事業会計でこざいますが 、和6年度から水道事業会計同様、地方公営企業法上の財務規定が適用され独立採算で運営しております。

公共下水道は快適で豊かな生活環境を確保するための施設であり、河川等の公共用水域の水質を保全していくうえで重要な役割を担っております。

近年は少子高齢化に伴う人口減少や地域社会の構造変化など下水道を取巻く環境は大きく変化しており、公共性を踏まえながら経済性を考慮し、持続可能な下水道事業経営が求められております。

本町においても、区域内の人口が減少することが推測され、下水道使用料の減少による財源不足が懸念されておりますが、令和5年度から令和6 年度までの2か年で、国の社会資本整備交付金を活用し、長寿命化対策に係る基本計画(ストックマネジメント計画)の策定を終え、令和7年度より施設等の更新に係る実施計画策定に取り組んでまいります。

優先順位を見誤らないように、引き続き国の交付金と一般会計からの支援を受けながら、実施計画等の準備を段階的に進め、適正な施設運営や維 持管理及び下水道使用料の確保に努め、財政の健全化を図ってまいります。

次に特別会計についてこ説明いたします。

国民健康保険事業特別会計でございますが、予算総額は18億8千581 万3千円でございます。

国民健康保険制度を取り巻く環境は、少子高齢化、社会保険適用枠の拡充による現役世代加入者数の減少、医療の高度化による医療費の増大等依然として厳しい状況にあります。

国保財政の責任主体として国保運営の中心的役割を担う県や国保連合会と連携を図り、将来的な県内の保険料水準の統一を見据えたうえで、安定的・効率的で持続可能な事業運営の確保と財政基盤の強化に努めるとともに、引き続き税収確保に向けて取り組んでまいります。

また、デジタル社会の実現に向けた国の方針に基づき、令和6年12月から従来の健康保険証の新規発行を停止し、マイナンバーカードと健康保険証の機能を一体化したマイナ保険証の切り替えを進めているところ でございますが、マイナ保険証の有用性を周知し、利用を促すと同時にマイナンバーカードの取得や利用が難しい方も今までどおりに病院受診ができるよう、現在保有の保険証の有効期限が切れる令和7年7月末までに、対象者に新たに「資格確認書」を自動で交付するよう準備を進めてまいります。

さらに、保健事業におきましては、医療機関からの特定健診情報提供を促進することで,特定健診の受診率を向上させ、疾病の早期発見・早期治療の推進や保健師等による保健指導を強化するとともに、ジェネリック医薬品の普及・啓発や糖尿病性腎症予備軍となっている方への訪問・栄養指導による医療費適正化策を講じ、住民の健康寿命の延伸を図ってまいります。

次に、後期高齢者医療特別会計でございますが、予算総額は2億3千169万2千円でございます。

後期高齢者医療制度は、県内全市町村が加入する鹿児島県後期高齢者医療広域連合が保険者となり運営しております。町は、被保険者の身近な窓口といたしまして、各種申請を受け付けるとともに、長寿健診等の保健事業を強化し住民の健康の保持増進に努めることで、安定的な事業の運営に努めてまいります。

次に、介護保険事業特別会計でこざいますが、予算総額は19億7千907万4千円でございます。

本事業では、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した生活を営めるよう、医療・介護・予防・生活支援が一体的に確保される地域包括ケアシステムを深化・推進していくことが求められております。

そのため、地域全体で支える体制として、在宅医療介護連携推進事業、認知症施策の総合的な推進事業、生活支援体制整備事業、地域ケア会議の推進を図ってまいります。

また、自立支援・重度化防止のため、ころばん体操などの介護予防にカを注ぎ、介護給付費や保険料を抑制できるよう適正な運営に努めてまいります。

以上、令和7年度の施政方針と各会計の施策等につきましてご説明いたしましたが、これらすべての会計で編成いたしました予算総額は、176億7千726万7千円で、対前年度比5.2%の増となっております。

.jpg)

.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)