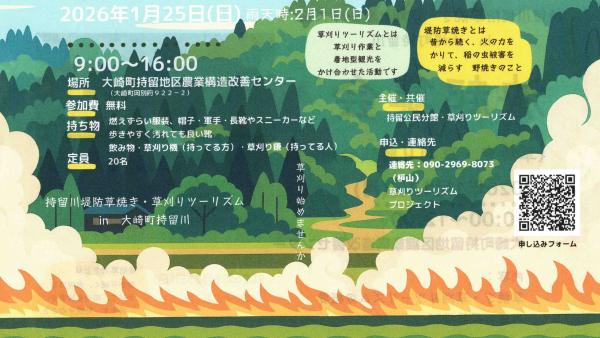

《教育・社会 》

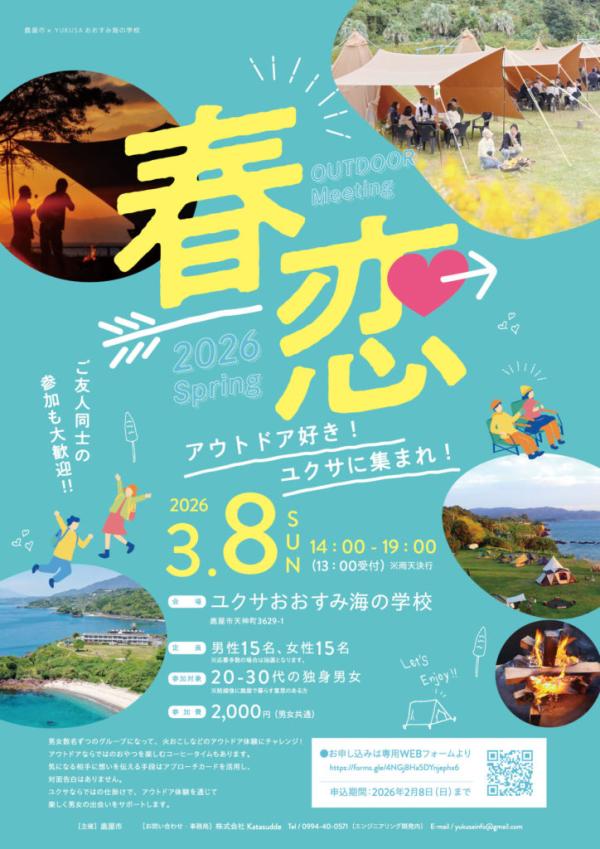

大崎町 竹林整備で炭焼き&バームクーヘンを食べる授業

大丸小学校5年生 食育・環境教育の融合学習でCO2削減など学ぶ

竹林整備で炭焼き&バームクーヘンを食べる授業が、2025年11月14日(金)、大崎町宮園公民館近くの竹林で行われ、大崎町立大丸小学校5年生8人が、竹林整備から始める食育・環境教育の融合学習として、同授業でCO2削減を学んだ。

_1024.jpg)

大崎町では、守ろう!みんなのふるさと「竹の秘密」をテーマとして、大丸小学校の総合学習(全17時間)で、「宮園竹林整備プロジェクト」を実施。

大崎町地域おこし協力隊の伊藤剛さんを講師に、このほど2時間の座学を終え、竹林整備と炭焼きの実践を通じた体験型授業が実施されたもの。

_1024.jpg)

この授業は、自分たちで竹林を整備体験をし、その竹から炭をつくるという一連の流れを通じて、環境教育と食育を同時に実現。

特に、生徒たちは炭づくりからバームクーヘンを焼き、美味しく楽しくCO2削減を学び、炭がどれくらいのCO2削減量になったかも把握できる内容となっている。

この日は、みんなで竹林に入り竹林整備をし、竹炭焼きのための分と、自分たちでバームクーヘンを焼くために使う竹を選んで切って運び込み、焼くためにちょうどいい長さに揃える作業からスタート。

竹を炭にするために、無縁炭化器に切った竹を入れ焼いたあとに、ちょうどいい長さに切った竹の先に、予め準備されたバームクーヘンの生地を塗って、焼いていく。

生地に少し焦げ目ができるくらいに焼けたら、また生地を上塗りし、それを繰り返してだんだん肉厚になっていく。皆の形が整った段階でまずは記念写真。

焼きあがったバームクーヘンを竹から抜いて、端を切り落とすと、年輪のように輪が幾重にもなった断面となり、ちゃんとしたバームクーヘンが出来上がって歓声が上がっていた。

試食会もあり、食べる前に伊藤さんから今回の作業でどれくらいのCo2削減になったかが伝えられ学習。

それぞれ自分の創ったバームクーヘンを口にし、楠田真央さんは「めっちゃおいしい。自分でちゃんと作れ、うまくできた。竹を切るのは大変だったけど、みんなでこうしてちゃんとできたのでうれしい」など話していた。

SDGs先進地である大崎町では、令和4年から放置竹林の資源化モデルに取り組んでおり、放置竹林の竹炭化、竹炭を土壌に散布するサツマイモ栽培、干し芋やメンマ生産販売などが、地域住民や社会福祉施設、企業へ提案され、地域課題を解決しつつ、ビジネスとして成立する可能性を模索しながら活動が続けられている。

今回、竹林整備を地域の子どもたちまで交えて活動を広げ、地域を挙げてSDGsを学習しながら実施。

地域おこし協力隊の伊藤さんは、長野県で純国産メンマサミットが開催され、事例紹介で総合学習として竹林整備に取り組んでいる小学校があると知り、大崎町でもできないかと、これまで7月に第1回目の授業を行い、今なぜ竹林整備が必要なのか、なぜ地域の課題になっているのかを学び、今回の竹林整備、炭焼きとバームクーヘンづくりとなったもの。

同町での竹林整備は2か所目で、竹林整備をしながらメンマづくりをしたり、竹林を根絶やしにするのでなく持続可能な竹林として活用していくという。

来年早々に集落の高齢者らも交え、子どもたちと一緒に竹林整備を行い、さらに3か所目の整備を目指し、地域の環境整備を行いつつ、干し芋やメンマなど、その場所に合った作物を見つけ持続可能なビジネスモデルとしての事業を模索し進めていく。

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)