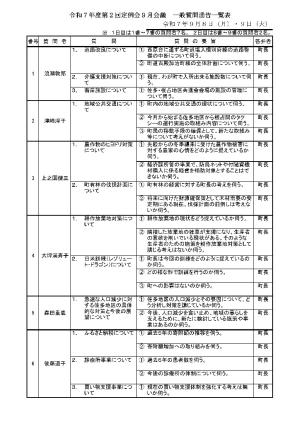

《政治・行政 》

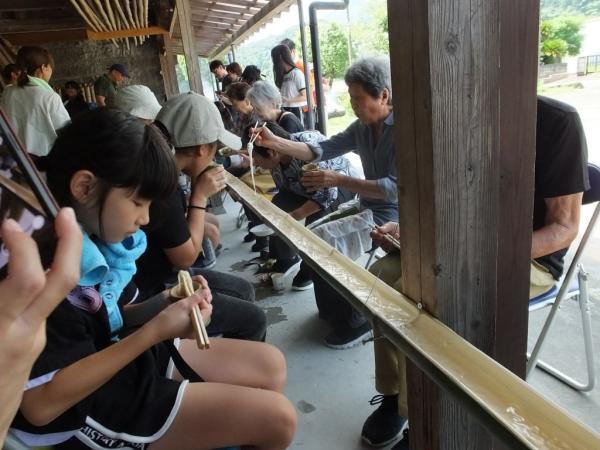

伝統の盆がま体験とそうめん流し 高隈地区一帯となって

そうめん流しと盆がま体験行事が、令和7年9月7日、たかくま石蔵館で開催された。

盆釜とは、お盆に子どもたちが米などをもらい集め、自分たちで川原、道端、寺社の前など野外に竈(かまど)を築いで煮炊きし、竹の皿や柿の葉を器にして食事をするもので、子どもたちの成長を願い、教育・修行の一環として行われた風習。

集まったのは、高隈地区の小中学生19人と、高隈生き生き大学、高齡者大学の14人、高隈地区コミュニティ協議会メンバーら計約50人。

高隈地区コミュニティ協議会が、地域の伝統行事を次代に承継し、高齢者と子どもたちが昔の行事に親しみ、触れ合うことによって地域活力の維持増進に寄与することを目的に開催を続けている。

石蔵前では、2つの釜戸で高隅産米が炊かれた。薪に火がつけられ、竹筒で火おこし、子どもたちにも教え、ふれあいながら盆がま行事が行われた。

また、ソーメン用の箸も子どもたちも一緒になって手づくり。竹の皿や竹のコップ、器に敷く大きな葉もいっしょに形を整えた。

竈での米炊きが終わると、竹で組まれたソーメン流しにお年寄りから子どもまでずらりと並び、ソーメンやミニトマトや白玉団子などが流され、手作りの箸ですくいあげ、竈で炊いた独特の香りのご飯とともに美味しくいただいた。

92歳の榎並成(しげ)さんは、「昭和41年に高隈に来た時は、羽釜で炊いていました。当時は朝5時半に起きて子どもを背負って朝ごはんの準備をし、7時ごろには主人が出掛け、昼は畑仕事をして牛の世話もしてました。今は孫が12人、ひ孫が24人、正月やお盆に集まるとにぎやかです。

今でも毎日田んぼに出掛け、水の加減をみたり運動をしています。

(羽釜で炊いたごはんは)とてもいいご飯ができ、ソーメンも美味しいです。」など語っていた。

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)