《農林水産 》

かのや姫小豆で地域おこしを! 九州小豆生産意見交換会

第1回九州小豆生産意見交換会が、2025年2月4日、鹿屋市農業研修センターで開催され、鹿屋在来種小豆の歩みが報告され、佐賀大学農学部の鄭紹輝教授や小豆に関わる九州各地の生産者法人らが集まり、小豆生産の現状と課題などが話された。

主催は、小豆計画(山下理江)、森光商店(岡田和彦)、九州農政局(庭瀬功)

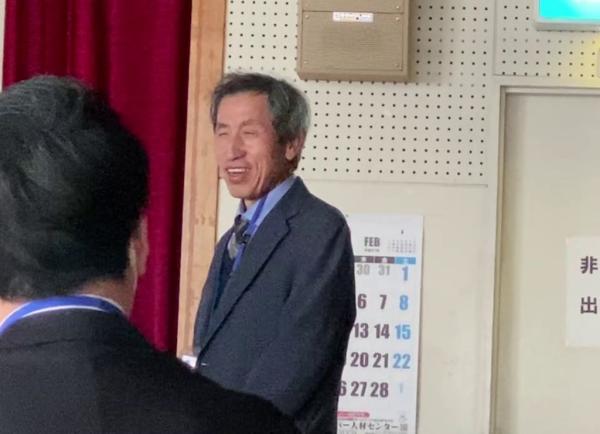

佐賀大学の鄭紹輝教授、鹿児島大学教育学部の中野八伯技術専門職員、九州大学農学部の穴井豊昭教授、宮崎大学の明石良副学長らの自己紹介があり、九州農政局の庭瀬氏による小豆の国内生産動向や関税割当制度などの説明があった。

鹿屋小豆計画で2022年度から生産がスタートした「かのや姫小豆」の歩み、栽培生産方法、降水量などのデータ、特に2024年度は気候等の影響で収量が少なかったことなど説明。

㈱かごしまんまの主な製品、小豆原穀、粒あん、ゆであずさ、水煮、ぜんざい、小豆シロップ、小豆茶が紹介され、同社の地元パン屋とのコラボ商品、アンパンの試食、小豆茶の試飲もあった。

写真=佐賀大学の鄭紹輝教授

九州小豆生産の現状と、ヨトウムシ、ハリビユ、根瘤病等の対策など課題、連作障害はないのか?、裏作はどうするか?、畜産業との連携模索や短期野菜の選定、農機材や近年の異常気象、選別などについて鹿屋市周辺でかのや姫小豆を栽培している農家らとの意見交換が行われた。

写真=鹿児島大学教育学部の中野八伯技術専門職員

鹿屋小豆計画の事業についてや、今回の取り組みについての各大学研究者の意見が出され、宮崎大学では、在来大豆の「宮大豆」をアカデミアと都城市がコラボして生産普及システムを開発し、商流にのせて普及に成功することができた。

一企業が全量買い取りでそれらを支えるのはとても大変なこと。ぜひ鹿屋市でもがんばってほしい…などのエールも送られていた。

九州での小豆生産では鹿屋が唯一出口戦略まで形になりつつあり注目されているが、課題もあるなかでの第1回開催となり、九州小豆についてのさらなる情報交換や交流の必要性の声も出されていた。

写真=九州大学農学部の穴井豊昭教授

写真=宮崎大学の明石良副学長

鹿屋小豆計画の事業についてや、今回の取り組みについての各大学研究者の意見が出され、宮崎大学では、在来大豆の「宮大豆」をアカデミアと都城市がコラボして生産普及システムを開発し、商流にのせて普及に成功することができた。

一企業が全量買い取りでそれらを支えるのはとても大変なこと。ぜひ鹿屋市でもがんばってほしい…などのエールも送られていた。

九州での小豆生産では鹿屋が唯一出口戦略まで形になりつつあり注目されているが、課題もあるなかでの第1回開催となり、九州小豆についてのさらなる情報交換や交流の必要性の声も出されていた。

鹿屋市内の一生産者からは、「今回、九州の4大学や農水省からも3人が来られるなど、全国的に熱い注目を受けていると感じました。

小豆計画は、民間の営利目的の事業ではなく、公共性の高い取り組みであるという思いもあり、かのや姫小豆づくりに参加しています。

「かのや」という冠をつけ、鹿屋市としても地域おこしのチャンスであり、鹿屋を全国市場にPRし、就農者を増やし生産者を支えていくいい事業だと思います。

ぜひ、行政も含め地域で盛り上げていただきたい」など語っていた。

小豆計画 KANOYA AZUKI PROJECT 公式HP

.jpg)

.jpg)