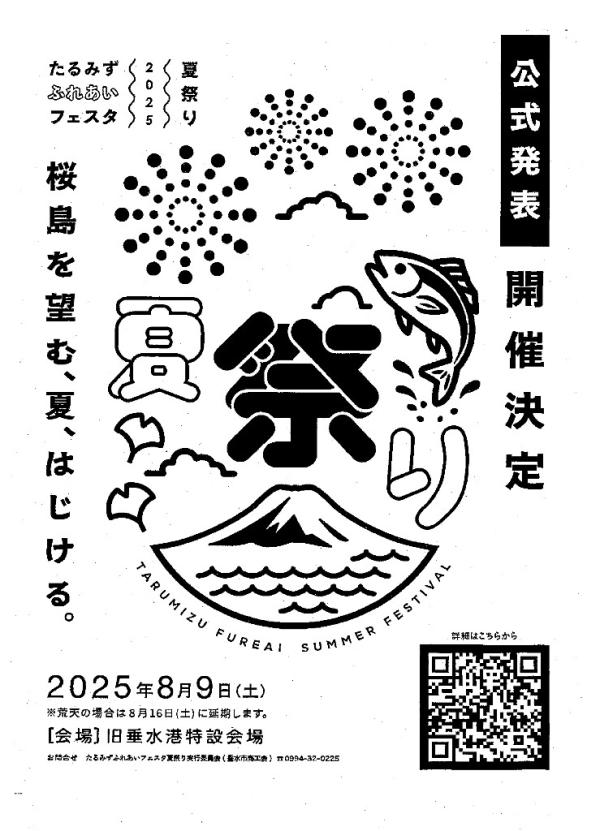

《大隅点描 》

ハヤトミツバツツジ咲く~神川や垂桜など

鹿児島県本土のみに分布する固有種、ハヤトミツバツツジが開花した。

平年は2月10日頃に開花するが、今冬は10年ぶりの寒さ続きで、1ヶ月遅れの開花となった。

しかし原種のハヤトミツバツツジは、「国の絶滅危惧種1A」。鹿児島県「絶滅危惧1」に指定され、現在はほぼ自生地は消滅したとされる中、人の手が届かない険しい岸壁に生え、自生地が保たれているのが現状で、個体数は少ない。

しかし原種のハヤトミツバツツジは、「国の絶滅危惧種1A」。鹿児島県「絶滅危惧1」に指定され、現在はほぼ自生地は消滅したとされる中、人の手が届かない険しい岸壁に生え、自生地が保たれているのが現状で、個体数は少ない。

したがって岩地に生えるハヤトミツバツツジの原種花を直接見つけることもできない。

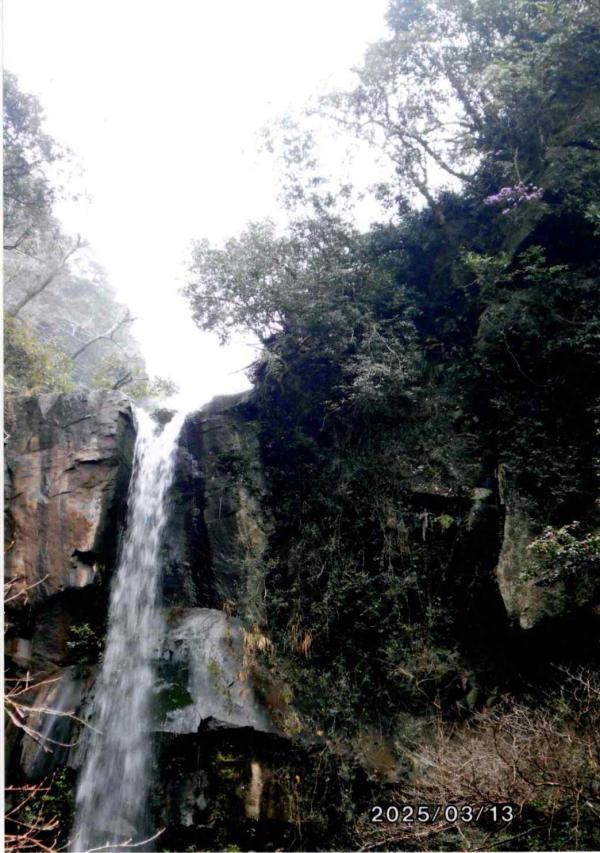

写真は、鹿児島県錦江町の神川大滝周辺の岸壁に原種8本を確認しているうちの大滝入口にある長次郎滝の右側上部に1本が確認できる。

もう1枚の写真は、保存種として研究用に植栽したハヤトミツバツツジ(肝付町二股産)の花である。

花は枝先に紅紫色の花を1個から4個を付け、細い5枚の花弁の先はとがり、基部まで深裂する。

花冠は径6センチから7センチくらいで花弁下部2枚はやや尾状に湾曲しハヤトミツバツツジの特徴を示している。

花弁上側内面に濃紫色の斑点があり、雄しべ長短10本がある。

また花の基部にある苞(ほう)は葉に似て緑色をし、花芽を包み、保護する役割があり、この苞に指で触れるとねばねばした粘質がある。苞をルーペで見ると短毛が密生している。

葉は厚く広卵形で下部でもっとも幅広く、先は短くとがり表面に光沢がある。

かつてハヤトミツバツツジの自生地であった地区では、本種が自宅屋敷を彩っている。

ハヤトミツバツツジに似たものに、ミツバツツジ、トサノミツバツツジ、さらに交配(交雑)したミツバツツジ類は、一般に岩ツツジの名で知られ、本市や店頭で販売もされているが、ハヤトミツバツツジを含め、種の見分け方は一般的に難しい。

ハヤトミツバツツジの花を見学したい方は、垂水市高峠方面の垂桜、大野原の各集落の道路沿いで群落状に見学できる。

.jpg)

.jpg)