《医療・福祉 》

高知県安芸市の取組みから学ぶ、地域ぐるみの農福連携

R7年度ONC第1回研修会&パネルディスカッションが、2025年9月25日(木)大隅地域振興局で開催された。

テーマは「生きづらさから生きがいへ」

〜高知県安芸市の取組みから学ぶ、地域ぐるみの農福連携〜

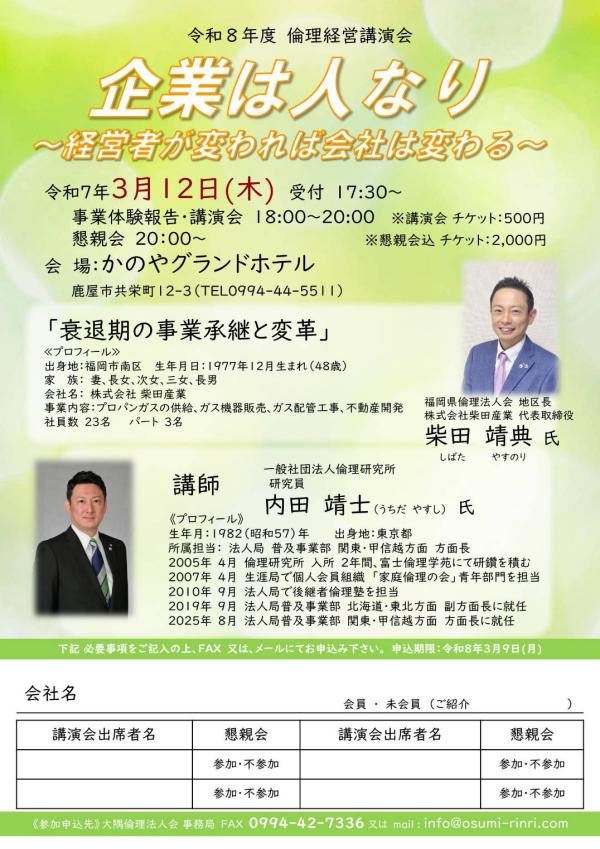

写真=講師の公文一也氏

講師は、公文一也氏((医)おくら会芸西病院リハビリテーション部/副部長地域生活支援室/室長/元高知県職員)

ノウフクアワード2021審査員特別賞を受賞した「安芸市農福連携研究会」の実践をはじめ、多機関連携で100名規模の農業就労を実現した実践事例をもとに、地域ぐるみの支援モデルを講話。

この日は、行政職や民間の福祉関係者が参加。

公文氏の安芸市での取り組み、高知県の農福連携は自殺対策から始まった。

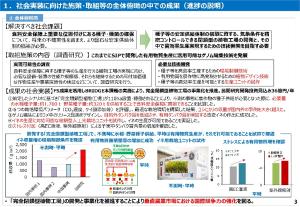

生きづらさ支援と精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を行い、その一つのツールとしての農福連携。

その参加機関相互の役割環境から本格的な自殺予防への取り組みが始まり、地域ネットワーク会議で連携をしてきた。

10年ひきこもりの30代男性、生活に困窮し道に生えているカラスノエンドウを食べて飢えをしのいでいたという。

安芸市の保健師、社協職員とで農園へ繋いで、支援者も一緒に作業、雇用主がその男性の特性を必死で理解し作業。

平成29年度で協力農家11戸、就労者16人、組織間連絡する必要が生まれ、市農林課、福祉事務所、JA、農業振興緒センター、福祉保健所などで情報共有。

官民の組織を超えた連携が必要で、それが真の農福連携だと気が付いた。

農福連携研究会を立ち上げ、働き方は違うが、生きづらさを抱える方を支える農家や出荷場など受入可能農家34箇所で計107人が作業。

就労定着支援や農+林+水+α連携、酪農や土佐備長炭づくり、窃盗を繰り返す触法障がい者との法(農)福連携では法務省、弁護士との連携、刑務所での面接など続け、再犯防止、地域定着支援へ。

商店街活性化で農福商工連携、農業以外の職種との産福連携なども行い、同時に生きづらさ理解の勉強会も開催。いろいろな可能性が見えてきたことなど話した。

また、地域資源を活かした循環型の農福連携 ~古民家・学校・焼酎づくりまで~」が、合同会社情熱家代表の本村修氏を講師にあり、パネルディスカッションも開催され、現場での支援や制度の壁を越えるヒントを学べた研修会となった。

なお、R70NC第2回研修会は、令和7年11月21日(金)10:00~13:0

、大隅地域振興局本庁舎別館2階である。

(1)_00021.jpg)

(1)_00019.jpg)

(1)_00011.jpg)

カナザワ様 7月例会_250708_10_1024.jpg)

女性ナイトセミナー.jpg)