《議会 》

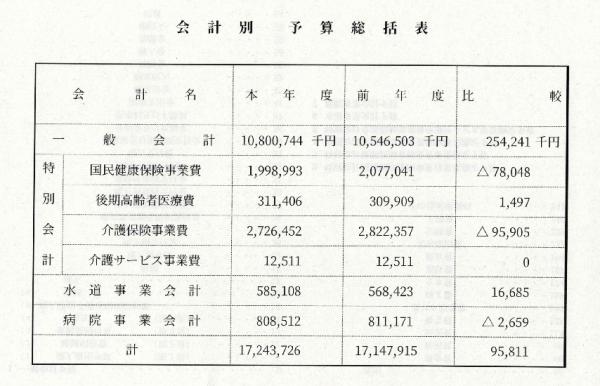

肝付町一般会計予算 対前年度比2.4%増の108億74万4 千円

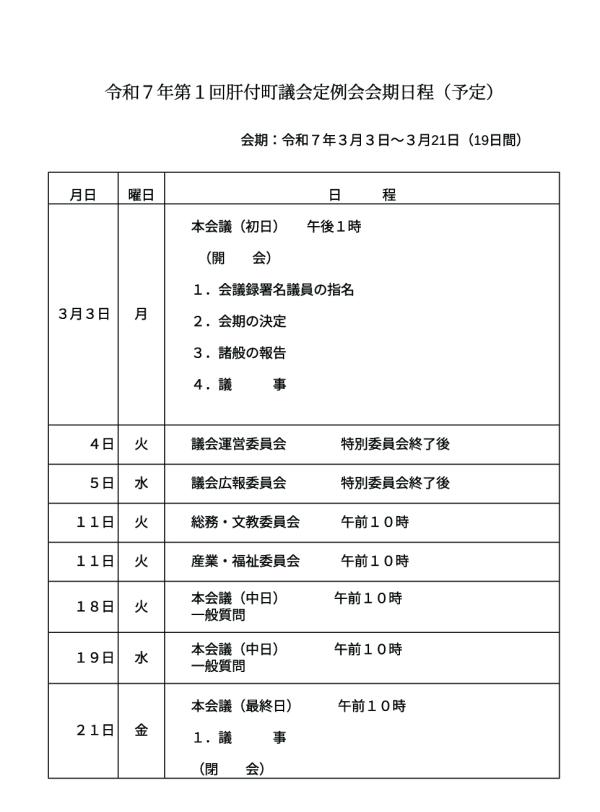

令和7年第1回肝付町議会定例会は、令和7年3月3日開会し、会期を21⽇までの19日間と決めたあと、諸般の報告があり、次の議案等が上程された。

令和7年度町付町一般会計歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ2億5424万1千円増額し108億74万4千円とした。

なお、一般質問は18日・19日の予定となっている。

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

肝付町課設置条例の一部改正

肝付町職員の給与に関する条例の一部改正

肝付町手数料徴収条例の一部改正

肝付町土地開発基金条例の廃止

肝付町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正

肝付町国民宿舎の設置及び管理に関する条例の廃止

肝付町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

令和6年度肝付町一般会計補正予算(第11号)

令和6年度肝付町特別会計国民健康保険事業費事業勘定補正予算(第3号)

令和6年度肝付町特別会計後期高齢者医療費事業勘定補正予算(第3号)

令和6年度肝付町特別会計介護保険事業費保険事業勘定補正予算(第3号)

以上の議案が上程されそれぞれ原案可決となった。

永野和行町長の施政方針について提案理由を含め説明があり、総括質疑のあと次の議案が予算審査特別委員会へ付託された。

令和7年度肝付町一般会計予算

令和7年度肝付町特別会計国民健康保険事業費事業勘定予算

令和7年度肝付町特別会計後期高齢者医療費事業勘定予算

令和7年度肝付町特別会計介護保険事業費保険事業勘定予算

令和7年度肝付町特別会計介護保険事業費介護サービス事業勘定予算

令和7年度肝付町水道事業会計予算

令和7年度肝付町立病院事業会計予算

地域資源のプランド化と融合により、新たな活力を創生するまちづくり

令和7年度施政方針と主要施策の概要は次の通り。

私が町政を預かりましてから、早いもので4期目を締めくくる節目の年を迎えます。

また、肝付町合併20周年を迎える記念すべき年でもあります。

就任以来、デジタル社会における技術革新、大規模災害や感染症などのリスク増大、少子高齢化の進展、ライフプランや価値観の変化・多様化など、私たちを取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、町民の皆様の負託に応えるべく、安心・安全で心豊かに暮らせるまちづくりを目指して、町政運営に邁進してまいりました。

国政においては、石破首相は、今期国会の施政方針演説において、看板政策である「地方創生2.0」を「令和の日本列島改造」と位置付け、「若者や女性にも選ばれる地方」や「地方イノベーション創生構想」など、5本柱の政策実現を目指すと表明。また、自民党の森山幹事長は、衆院本会議での代表質問において、新たな地方創生の推進にあたり「地域を構成するさまざまな分野が連携し、魅力を最大限に生かし、取り組みを進めることが重要」と訴えました。

本町におきましても、 こうした国の方針等に基づく具体的政策を注視しながら、国や県と連携を図り、適切な対応に努めてまいります。

第2次肝付町総合振興計画における後期基本計画では、「人そして地域活力の創出による"地域力あふれる町”肝付町」を将来像として掲げており、 の節目の年においても、5つの分野の基本目標に基づき、掲げる基本方針と基本施策を、町民の皆様と共通の指針として捉え、町政運営に取り組んでまいります。

それでは、令和7年度の施策のあらましにつきまして、基本目標に沿って説明申し上げます。

第1に、「地域資源のプランド化と融合により、新たな活力を創生するまちづくり」を目指す施策について申し上げます。

まず初めに農業の振興について申し上げます。

我が国の地方における様々な産業は、労働力、担い手不足を大きな課題として、いくつもの困難を抱えており、肝付町の農業も同様であります。

国政においては、昨年四半世紀ぶりに「食料・農業・農村基本法」の見直しがなされ、食料自給率の向上を始め、食料の安定供給に向けた取組が一層強化されるのではと考えられます。

このような状況の中、本町におきましては、第3次肝付町農業振興計画に基づき、次のように取り組んでまいります。

担い手の確保、育成につきましては、農業振興センターにおける就農者育成事業により、平成26年の設立以来19名の新規就農者を輩出しており、現在も雇用就農生3名が研修中であります。

引き続き新規就農者育成を図りつつ、国、県、町の様々な補助事業を活用した支援を行い、各関係機関と連携したサポート体制の充実を図ってまいります。

人と農地の問題につきましては、将来の農地利用の設計図となる「地域計画」に則り、各地区の担い手農家を中心とした話し合いを継続しながら、関係機関との連携を図り、担い手農家をはじめ、中心となる経営体への農地の集約など、農地中間管理機構を活用した取り組みを推進してまいります。

水田政策につきましては、加工用米・飼料用米の推進を生産調整の柱とし、同時に、産地交付金による高収益作物等への転換を推進し、水田のフル活用を図ってまいります。また、おいしい米づくり研究会を中心に、更なる米づくりの在り方を実証し、食用米についても「安心・安全でおいしい肝付町産食用米」の推進を図ってまいります。

野菜・果樹につきましては、補助事業の活用により、昨年度から本年度にかけて約87アールのハウスの新設など、生産基盤の整備も着実に進んでおります。

整備されたハウス等の活用による高収益作物の推進や、新規の高収益作物の作付け推進、関係機関と連携した生産技術の向上、病害虫対策及び販売対策を強化しながら、生産者の所得向上に取り組んでまいります。

また、スマート農業の取り組みについても、引き続き農業振興センターと連携し、ピーマンの栽培技術の実証・検証を継続するとともに、生産農家のスマート農業への移行についても、関係機関と連携して支援してまいります。

さつまいもにつきましては、今後も基腐病対策を国県や生産者と一体となって継続し、生産者の所得向上を図ってまいります。

畑かん整備・畑かん営農につきましては、肝属中部地区畑地帯総合整備事業の本年度末の事業進捗率が62 %と、着実に基盤整備も進んでおります。

引き続き推進していくとともに、水利用拡大のために、散水器具導入の費用負担軽減に向けた取組みの継続や、畑かん水を利用した高収益作物栽培の推進により、農業経営の改善と生産者の所得向上を図ってまいります。

農地整備につきましては、ほ場整備を本年度末で、第三新富地区が計画受益面積67.8ヘクタール中39.2ヘクタール完了し、北方地区赤木屋においても整備面積5ヘクタールがすべて完了しました。

引き続き、ほ場整備を中心とした生産基盤の整備を推進するとともに、農業インフラ整備についても、各種事業を活用し、計画的かつ効率的な長寿命化対策を図り、防災・減災の観点から、ため池整備についても改良事業を進めてまいります。

また、国の直接支払制度事業を本年度は、中山間地域等直接支払事業で、町内3集落へ、約16.2ヘクタールの管理協定により約220万円交付、多面的機能支払交付金が町内7つの組織で約922ヘクタール管理により約5, 780万円交付することで効果的に活用がなされております。引き続き事業を活用した集落・活動組織への支援を継続してまいります。

さらに、農家の方々がスマート農業へ取り組むための、ほ場整備、農業用施設の条件整備についても、関係機関と連携して推進してまいります。

続きまして、畜産の振興について申し上げます。

肉用牛は、昨年度も飼料高騰や子牛価格の低迷により大きな影響を受けましたが、畜産は本町農業の基幹作目であり、本町の子牛価格は、郡平均以上の価格で取引されています。これは生産者の技術研鑽、関係機関による農家指導の充実、また各種支援事業等の効果であり、本年度も各種支援事業を活用した新たな担い手確保、中核的農家の規模拡大、高齢農家への飼養継続支援に取り組みます。

養豚も同じく飼料高騰により大きな打撃を受けております。依然として国内外において、アフリカ豚熱(ASF)や豚熱(CSF)など、家畜伝染病の発生が予断を許さない状況です。引き続き、防疫対策はもとより優良種豚導入事業を活用した生産基盤の維持強化と商品性・生産性の向上を図り、生産者の安心と所得向上に取り組みます。

家畜防疫対策につきましては、国内外の家畜伝染病についての情報収集や畜産農家への情報提供に努めるとともに、飼養衛生管理基準の遵守や防疫対策の徹底を指導し、自衛防疫意識の向上と併せて畜舎共同消毒を実施し、地域ぐるみで衛生・防疫意識高揚に取り組みます。

堆肥センターにつきましては、園芸農家や耕種農家のニーズに即した安定的な良質堆肥生産に取り組みます。また、肥料高騰による化学肥料の使用量低減のため堆肥の高品質化を図り、環境にやさしい持続可能な畜産の発展に寄与するとともに、循環型農業の推進に取り組みます。

続きまして、林業の振興について申し上げます。

近年、C02吸収源としての森林に対する依存度が急速に高まっている中、利用期に達したスギ・ヒノキの主伐急増を踏まえ、将来にわたる森林資源の枯渇防止や、地球温暖化対策等の森林の持っ公益的機能を維持するため、森林環境譲与税を活用しながら「伐って・使って・植えて・育てる」循環型林業を推進してまいります。

併せて、森林経営管理制度に基づく未整備人工林の適正管理、民有林の森林施業に対する一部助成、また、林業新規就労支援助成金制度により、今後の森林施業を担う林業従事者の育成・確保に取り組むとともに、森林炭素マイレージ交付金による新築木材住宅の施工主に対する支援を継続してまいります。

有害鳥獣対策につきましては、年々増加している野生鳥獣被害の捕獲対策の充実・強化を図るため、狩猟免許の新規取得者に対する助成を継続します。

続きまして、水産業の振興について申し上げます。

本町の水産業を取り巻く環境は、長期にわたる漁獲量の減少や就業者の減少など、より厳しい状況にあります。一方では、高いポテンシャルを秘めた水産資源が多くの産業の屋台骨となっております。

このため、漁協など関係機関と連携し、種苗放流による漁場の環境改善対策を継続するとともに、新規就業者対策への支援も実施しながら漁業振興に努めます。また、水産施設整備については、種子島周辺漁業対策事業を活用しながら水産業の基盤整備を図ります。

続きまして、農林水産物の高付加価値化・プランド化及び販売・流通促進について申し上げます。

様々な農林水産物や加工品を付加価値の付いた特産品として推進すべく、求められる消費者の価値観や志向、また販売流通経路をしつかりと調査した上で、農林水産物のプランド化の推進や、六次産業化を目指す事業者の多様な相談に対応するため、関係機関と連携して取り組んでまいります。

続きまして、商工業の振興について申し上げます。

近年の急速な少子高齢化の進行や、長引く物価高騰に起因した経済不況など、商工業を取り巻く情勢は厳しいものとなっております。

そのような中、地域経済浮揚の一助となるよう、町民への商品券配布事業などの商工振興施策を行ってまいりました。今後も、商工会運営補助金や商工業振興資金利子補給補助金を継続するとともに、商工会など関係機関とも連携し、商工業の振興に努めてまいります。

続きまして、観光の振興について申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の5類移行により、イベント等の通常開催やインバウンド客の増加等により急速に人の動きが回復しております。これらを踏まえ、本町の有する歴史・自然・宇宙等の財産を活かしながら、交流人口の拡大や、観光地としての魅力向上に努めます。

ふるさと納税につきましては、新たな返礼品提供事業者の開拓やリピーターの定着を図るとともに、ポータルサイトによるWEB広告や、首都圏の高額所得者向けのフリーマガジン広告など、情報発信を強化し、ふるさと納税の増額を目指してまいります。

また、地域商社の設立を機に、町内の事業者支援を通した地域活性化や、自ら新規事業を開拓・推進する取り組みを進めてまいります。

続きまして、宇宙のまちづくりの推進について申し上げます。

近年、国内での宇宙ビジネスが急速に成長を遂げ、新たな産業として注目を集めるなか、一方で、その人材が圧倒的に不足しているとの課題があります。

本町としてもその課題解決の一翼を担うため、宇宙開発の調査研究を担ってきた内之浦宇宙空間観測所を核に、包括連携協定を締結した十葉工業大学、九州工業大学、和歌山大学等と連携しながら、地域・大学等と一体となった宇宙開発に携わる人材育成の教育拠点化に取り組んでまいります。

また、2023年に閣議決定された宇宙基本計画及びその後に公表された宇宙基本計画工程表においては、基幹ロケットの頻回打ち上げが明記されており、今後、ますます内之浦宇宙空間観測所の存在意義が大きくなるなかで、引き続き、打ち上げ支援等を行い、他地域にはない資源を最大限に活用した宇宙のまちづくりを、国、県、大隅地域と一体的かっ総合的に進めてまいります。

続きまして、脱炭素社会のまちづくりの推進について申し上げます。

本町は、令和4年1月に「脱炭素戦略ビジョン」、昨年3月に「地球温暖化対策実行計画」を策定し、2030年度までに温室効果ガス排出量50 %削減、 2050年度までに排出量実質ゼロの目標達成に向けて取り組んでおります。

様々な民間企業とも協力関係を築きつつ、そのノウハウや知見を活かし、脱炭素化に向けた取り組みを進めてまいります。

また、エネルギーの地産地消を基本方針として、おおすみ半島スマートェネルギー株式会社を核として、カーポンニュートラルの実現を目指します。

併せて、住宅用太陽光発電設備やエコキュート設備導入支援など再生可能エネルギーの普及促進を推進します。

人が行き交い、自然と共生する、笑顔あふれるまちづくり

第2に、「人が行き交い、自然と共生する、笑顔あふれるまちづくり」を目指す施策について申し上げます。

まず、計画的な生活・環境インフラの整備について申し上げます。

地域産業の活性化や医療・防災面でも、より安全性と利便性の向上が期待される大隅縦貫道や、橋梁整備に着手した県道後田富山線、着手開始した岸良高山線など、大隅地区の広域交通体系の整備促進の継続的な事業展開につきまして、引き続き大隅総合開発期成会を通して要望してまいります。

町道の改良計画につきましては、町道停車場片野線ほか3路線を継続して整備します。

その他の町道につきましても、道路舗装長寿命化修繕計画により適切な修繕計画・維持管理に努め、安心・安全で利便性の高い道路交通環境の確保に努めます。また、橋梁の長寿命化対策につきましても、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、引き続き対策工事を進めてまいります。

都市計画事業につきましては、都市計画区域の生活環境の保全を図るとともに、都市公園の遊具修繕など計画的に適切な維持管理に努めます。

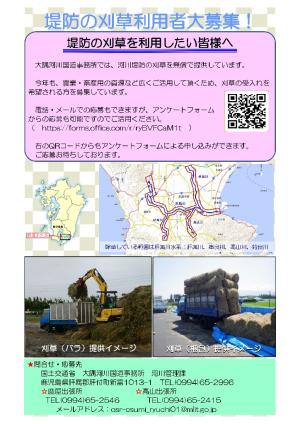

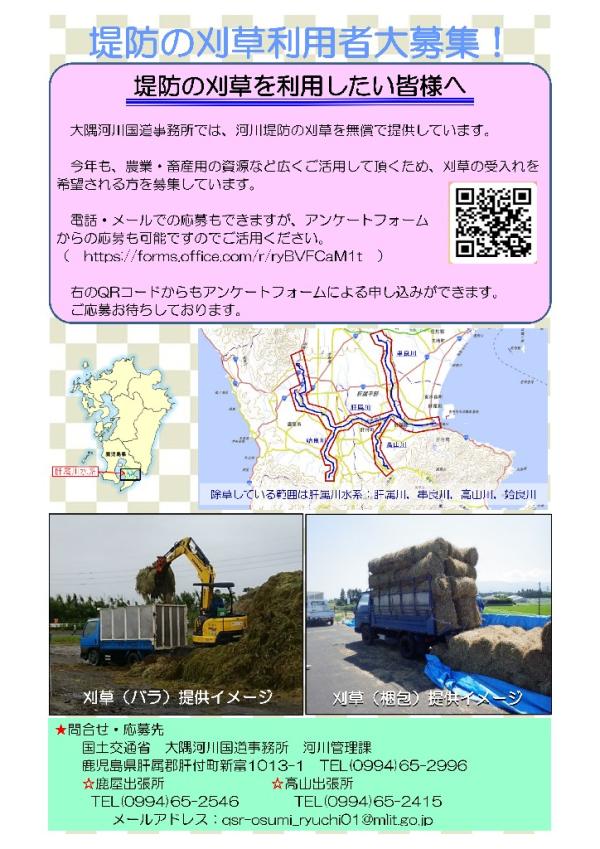

河川事業につきましては、浸水被害等の未然防止に向け、町管理河川の浚渫や、支障木伐採などを行います。また、県が管理する河川及び海岸などについても浚渫等の必要な対策について引き続き要望してまいります。

続きまして、水道事業について申し上げます。

町の水道事業は、「時代や環境変化などに的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価を持って、持続的に受け取ることが可能な水道水」を基本理念に、投資・財政計画に基づいた経営戦略を進め、主に、水道施設・管路の維持管理及び改修に努めます。また、今後、自然災害による断水等も懸念されることから、施設の耐震化への対応も念頭に置き取り組んでいきます。

続きまして、ICTの整備・活用について申し上げます。

令和4年度から取り組んでいる情報システムのクラウド化がほぼ終了し、今後は機器の購入・保守・運用などこれまで要していた負担が軽減されるとともに、災害等が発生した場合でも持続的に住民サービスを提供することができるようになります。また、場所や時間にとらわれることなく業務が可能となりますので、業務の効率化も期待できます。

これからの数年で、手続きやコミュニケーションに生成Al等のデジタル技術を利用することが前提の社会に変わっていき、私たちは、学ひ、働き、生活する上で多くの利便を得ることができます。

そのためにも、誰もがデジタル技術を適切に利用できる能力を身につける場と機会を増やしていくことも重要であると考えております。

町民の皆様がデジタルを活用した行政サービスを安心して積極的に利用できるようにするため、職員研修の内容を充実させ、デジタルスキルの向上を図ると同時に、町民向けのデジタル講座を実施するなどデジタルリテラシーの向上にも努め、町の活性化に繋げていけるよう取り組んでまいります。

続きまして、地域公共交通について申し上げます。

高山・内之浦・岸良地区間を移動する「事前予約型タクシー」と、Alを利用しそれぞれの地域内を移動する「おでかけタクシー」は、住民生活の移動手段として浸透しています。高齢化や公共交通機関の減少等により、買物や通院など日常生活に不便が生じることがないよう、今後も地域公共交通会議において協議し、また、利用者の意見や要望を踏まえ、持続的に公共交通サービスが維持できるよう努めてまいります。

また、自治体をまたぐ路線バスを維持するため、引き続き、必要な運行費の助成を近隣市町とともに行ってまいります。

ごみの減量・リサイクルにつきましては、肝付町一般廃棄物処理基本計画の目標達成のため、ごみの減量・リサイクルを推進するとともに、高齢化社会等、時代の変化に即したごみ出し対策に取り組んでまいります。

日常生活において発生する生活雑排水は台所などからの排水が多く、小型合併処理浄化槽は河川等の汚濁防止に大きな役割を果たしています。

生活排水処理計画に基づき、汲取り槽・単独浄化槽からの転換及び宅内配管工事に対し補助を行ってまいります。

続きまして、安心・安全なまちづくりの推進について申し上げます。

消防体制の充実・強化につきましては、町民の生命・財産を守ることを最優先に、消防施設や資機材装備等の整備を計画的に進め、団員・女性隊員の機動力向上と消防力強化に努めてまいります。

また、災害等の最前線で活躍いただいている団員の確保対策につきましては、町広報等による消防団活動の発信や、消防団の意義、重要性を住民に広く周知することに加え、団員の処遇改善や資格取得に係る助成を継続し、福利厚生の向上を目指すことで加入促進を図ります。

防災対策につきましては、近年、多様化、激甚化、頻発化している自然災害に対する平常時からの備えや、大雨や台風・地震など災害発生に備えた、町民参加型の防災訓練・防災講習会の強化に努めてまいります。

また、南海トラフ地震など大規模な災害発生に備え、災害備蓄品を充実させるとともに、住民の主体的な自助・共助による防災活動を引き続き促進し、自主防災組織を充実・強化させるための支援に取り組みます。

交通安全や防犯対策につきましては、交通事故や犯罪のない安全なまちづくりを推進するために、関係機関と連携を図りながら、街頭での交通安全の啓発及び自主防犯パトロールの推進など、地域の交通安全・防犯活動の強化に努めます。

続きまして、良好な居住環境づくりの推進について申し上げます。

公営住宅につきましては、公営住宅法に基づき適正に管理・運営していくとともに、使用料については、債権管理条例に基づき「新たな未納者を増やさない」を目標に、引き続き債権管理・徴収体制を強化してまいります。

また、公営住宅等長寿命化計画により、用途廃止となった住宅については、計画的に順次解体を進め、管理の適正化に努めます。

空き家対策につきましては、「管理不全な空き家」を適正に管理するよう所有者等への情報提供・助言・指導を行い、生活環境の保全を図るとともに、危険廃屋解体撤去事業、住宅リフォーム支援事業、木造住宅耐震化促進事業等の助成を推進します。

また、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する施策の方向性を示す肝付町建築物耐震改修促進計画を改定しましたので、引き続き、良好な居住環境づくりを推進します。

移住・定住促進対策につきましては、移住サポートセンターを設立した令和4年度以降、移住施策を活用した本町への移住者は、本年1月末時点で、124件・267人となっています。地域の維持・活性化に繋げるため、引き続き空き家バンクの利用促進や住宅取得・リフォーム費用の支援など、移住・定住に繋がる施策に取り組みます。

地域が一体となって支え合う健やかで安心なまちづくり

第3に、「地域が一体となって支え合う健やかで安心なまちづくり」を目指す施策について申し上げます。

婚活支援につきましては、引き続き、結婚を希望する男女の出会いを応援する婚活イベントを実施します。

近年スマートフォンの普及でマッチングアプリなど、新たな出会いの場も出てきておりますが、多人数参加型の婚活イベントは依然として根強い人気がありますので、大隅5町婚活連絡協議会を運営主体とした、広域的な合同イベントを、参加者のニーズに合った内容で取り組みます。

続きまして、出産・子育ての支援について申し上げます。

子どもの健康の保持増進を図るため、乳幼児健診、親子教室、育児相談、訪問指導など子育て支援の充実を図るとともに、高校卒業まで拡充した子ども医療費無料化事業につきましては、今後も継続して実施します。

安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進するために、妊産婦健診、妊婦歯科健診への助成を行うとともに、子育て世代包括支援センターを核とした助産師等による妊産婦相談や母子相談を実施します。

また、出産子育て応援交付金事業が制度改正され妊婦のための支援給付金となり、引き続き、妊娠や出産時の給付金による経済的支援や、保健師・助産師などによる面談などの伴走型支援を行いながら、妊産婦に寄り添ったきめの細かい支援に繋げます。

産科医療体制の充実に向けては、大隅4市5町広域連携による民間の医療機関への公的補助事業に引き続き取り組みます。

子育て支援につきましては、町独自の施策でございます子育て家庭への生活応援として、令和4年4月以降生まれた子どもに10万円を支給する「すこやか赤ちゃん誕生祝金」や、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されることを目的に、3歳以上の園児の副食費を援助する「幼児教育・保育の無償化事業食材費補助」を、子育て家庭への経済的な負担軽減策として、引き続き取り組んでまいります。

また、新年度は、第3期子ども・子育て支援事業計画のスタートの年であります。家庭や地域、職域などのあらゆる場において、すべての人が子ども・子育て支援についての理解や協力意識を高め、それぞれが協働しながら各々の役割を果たしていくまちづくりを推進してまいります。

続きまして、支え合いの体制・仕組みづくりの推進について申し上げます。

高齢者・障がい者等に対する支援につきましては、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に基づき、高齢者や障が い者がそれぞれの地域で安心して暮らし続けられるよう、介護サービス、障がい者支援サービスの充実や、地域包括ケアシステムの更なる発展に取り組みます。

地域福祉の充実につきましては、地域福祉計画に基づき、引き続き社会福祉協議会をはじめとした関係団体等と連携し、誰もが安心して元気で生き生きと暮らすことができる社会の実現を目指します。

続きまして、医療・健康づくり体制の充実について申し上げます。

町民一人ひとりが感染症の正しい知識や予防方法を理解し、感染の拡大を防ぎ、感染を最小限に抑えていけるよう必要な啓発を行うとともに、定期予防接種を推進します。

インフルエンザ対策として、ワクチン接種費用の支援を高齢者や高校生までの子どもに行い、感染症流行の未然防止と子育て世帯への負担軽減に取り組みます。

また、50歳以上の帯状疱疹ワクチン接種につきましても、引き続き一部助成を行います。

成人の健康づくりにつきましては、生活習慣病予防を目的とした特定健康診査・特定保健指導や各種がん検診を実施するとともに、受診率向上のために計画的な受診勧奨を行い、病気の早期発見、早期治療に努めます。

また、がん患者が放射線治療による脱毛後にウィッグを購入した際や、乳房補整具制作費用の一部を助成する「アピアランス支援事業」や造血細胞移植(小児がん等の治療)を行った患者に対する「造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業」も引き続き実施します。

休日医療や救急医療の確保につきましては、在宅当番医制を維持するとともに、夜間の内科・小児科と外科診療も加えた緊急診療を、これまでと同様、大隅広域夜間急病センターで対応いたします。また、大隅4市5町で連携し、救急医療体制の運営強化に取り組みます。

国民健康保険・後期高齢者医療につきましては、保険税・保険料の収納率の向上による健全財政に取り組みます。

被保険者の健康管理については、第3期データヘルス計画に基づき、特定健康診査と特定保健指導等による生活習慣病の重症化を予防します。また、重複・頻回受診者に対する適正受診指導、かかりつけ医からの情報提供の充実により、医療費の抑制及び適正化に取り組みます。

人間ドックに係る助成事業は、病気の早期発見のためにより受診しやすい環境を整えます。

町立病院につきましては、町内唯一の公立病院として、また岸良地区の診療所は週2回の診療を行い、地域に密着した病院として機能を果たしています。近隣及び高次医療機関とのさらなる連携強化、それらに加え回復期機能の充実、在宅診療の拡充などを図ってまいります。

高齢化に伴う人口減少等により、地域医療を取り巻く環境は依然として厳しいままですが、引き続き常勤医師で、内科・外科・放射線科・総合診療を行い、非常勤医師で整形外科・眼科・循環器内科等をしつかり提供し、必要に応じて適切な医療機関を紹介いたします。

また、町立病院が皆さまの「かかりつけ医」となり、受診から退院、在宅に至るまで、医療・介護・福祉・生活支援の各機関とも緊密な連携を取り、町民の皆さまが安心して住み慣れた地域で過ごしていただけるよう、総合的な支援をしてまいります。

生きがいと心豊かな人材、伝統と文化を育むまちづくり

第4に、「生きがいと心豊かな人材、伝統と文化を育むまちづくり」を目指す施策について申し上げます。

教育につきましては、新年度からの5年間を対象期間とする肝付町教育大綱を基本方針とし、デジタル化の進展に伴い、本年度に試験導入いたしました AI教材を、町内全小中義務教育学校で取り入れるとともに、全中学校並びに義務教育学校後期課程でプログラミング教育を行い、子どもたちの個別最適な学習を充実させてまいります。併せて、肝付の自然・歴史・記憶などの学習も充実させてまいります。

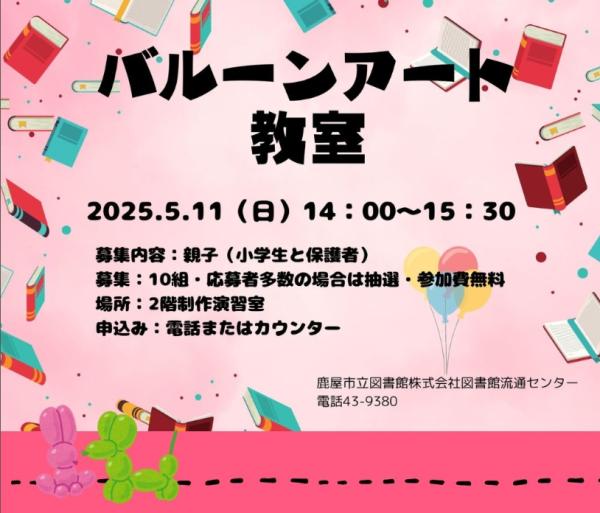

また、ニーズに応じた生涯学習講座の充実を引き続き図るとともに、eスポーツなどを取り入れ、幼児から高齢者までが楽しめるスポーツを一層充実させてまいります。さらに、文化芸術団体との連携を密にした文化芸術活動の推進、国の天然記念物である塚崎の大クスや文化財の保存・整備にも引き続き努めてまいります。

地域が核となり、協働型社会を実現するまちづくり

第5に、「地域が核となり、協働型社会を実現するまちづくり」を目指す施策について申し上げます。

少子高齢化や人口減少による振興会活動の衰退など、地域社会を取り巻く環境は大きく変化しています。地域が抱える課題を地域自らが解決を図る取り組みとしまして、引き続き地域コミュニティ組織の立ち上げや地域づくりを担う組織や人材の育成を行うとともに、活動の推進に対する支援を行います。

また、高齢化が進み、地域活動に支障がある地区に配置している集落支援員は、現在、岸良地区と有明波野地区に配置しておりますが、引き続き支援の充実を図り、地域課題の解決に努めます。

また、地域を将来にわたって持続させるため、活力の維持や地域活性化の新たな展開を担う人材として、地域おこし協力隊を新年度も積極的に活用します。活動終了後も町内で起業・就業を希望する熱い思いを持った方を募集し、優秀な人材確保に努めます。

国際交流につきましては、現在、約120名の外国人が肝付町に居住・就労しており、その多くはアジア圏出身であることから、本年度からベトナム人の国際交流員を迎え、町内在住外国人の支援や地域住民との交流、多文化共生に向けた取り組みを進めております。

今後予想される人口減少・労働力不足に備え、優秀な外国人材の確保、外国人材に選ばれるまちづくりに努めてまいります。

男女共同参画社会の推進につきましては、「男女が共に社会の構成員として、それぞれの能力を最大限に発揮し、互いを尊重し合いながら、より良い社会を築くこと」を目指し、肝付町男女共同参画基本計画に基づき、その実現に向け取り組みます。

町全体の予算額は対前年度比0.6%増の172億4372万6千円

以上、申し上げてまいりました各施策、事業を実行するために予算を調製した結果、新年度の予算規模は一般会計で対前年度比2.4%増の108億74万4 千円となりました。

この一般会計に4つの特別会計及び水道、病院の企業会計を加えますと、町全体の予算額は対前年度比0.6%増の172億4372万6千円となります。

一般会計の歳入では、機関となる町税を14億7635万6千円計上しました。

これは、額にして対前年度比2 085万4千円の減、率にして1.4%の減となりました。

地方交付税は、地方財政計画や本年度の交付実績などを考慮し、普通交付税は同額の38億円、特別交付税を1億5000万円、合わせて39億5000万円を計上しました。

町債は、事業に係る分として、農業農村整備事業や過疎対策道路整備事業など、全体で対前年度比27.3 %増の6億8, 290万円を計上しました。

また、財源不足に対応するため財政調整基金を5億9

_1024.jpg)

_1024.jpg)